エンツォ・フェラーリ氏

第61回イタリア・グランプリ プログラムより

名門レーシング・チームの系譜/第1回

「Ferrari」

真紅のグランプリ神話

ー”跳ね馬”ものがたり

エンツォ・フェラーリ氏

第61回イタリア・グランプリ プログラムより

数ある名門チームの中で抜きん出ている存在が「フェラーリ」。生みの親エンツォ氏は1988年にこの世を去り、それと共にチームも力をなくしたかに見えたが、今また強烈なパワーで復活の”狼煙”をあげている。「名門レーシング・チームの系譜」第1回は、フェラーリの歴史、つまりエンツォ・フェラーリ氏の生涯(必然的に)を中心に進めることになる。長文になるので、数回に分けてアップすること、完了までに多少、時間がかかることをご容赦頂きたい。 白井 景

Constructors Champion:1961.64.75.76.77.82.83.99.2000

栄光のエンブレム”跳ね馬”の由来

栄光のエンブレム”跳ね馬”の由来

イタリア語で「カバリーノ・ランバンティ”(英語ではスプライシング・ホース)と呼ばれる”跳ね馬”。1923年に行なわれたサボイのレースに、3000ccのアルファロメオで出場したエンツォ・フェラーリが、4500ccのマシンを相手に大健闘、優勝した。これを見ていたエンリコ・バラッカ伯爵が、ひとつのエンブレムをエンツォに渡した。伯爵の息子、チェスコ・バラッカは第1次世界大戦の空の英雄で、古い戦闘機を操縦、敵機35機を撃墜した輝かしい戦歴の持主。しかし1918年、自分の戦闘機も炎に包まれ墜落、帰らぬ人となった。その残骸になった戦闘機の破片に、跳ね馬のエンブレムが発見された、というのである。つまり、バラッカ伯爵は、空ならぬ陸の英雄に誇りの称号を贈ったわけだ。エンツォは、自身、アルファのボディにこれを描き乗車、スクーデリア・フェラーリ組織後もしばらくは、このマークがアルファ全車に見られたという。

SEFAC

Societa per Azioni Esercizio Fabriche automobili

e Corse.の略で、法人格の(株式)会社ということ。

SEFAC Ferrari(現在はFerrai.S.p.A)=文字どおりF1レースの歴史と共に生きつづけ、名マシンの輩出と多彩なドライバー、そして巧みなレース運営の舵取りとで、名門チームの名を欲しいままに持続しつづけてきた。

その中心的な位置にいたのが、”御大”といわれたエンツォ・フェラーリであったのは広く知られるところだ。そのエンツォは1988年にその生涯を閉じた。90歳の大往生であった。

フェラーリを語るには、言うまでもなく大枚の稿を必要とする。そのすべてを語るには一冊の本でも足りないくらいのものである。

ここでは、アルファロメオのドライバーであり、ハイレベルな工学技術を身に付けたエンジニアで、しかも優れたマネージャーでもあった氏が、アルファを去り、自らレーシング・チームを作り、このアルファを破ることになる1946年頃(昭和21年)の話を中心として稿を進める。

この年は奇しくも、国際自動車連盟(FIA)が組織され、グランプリ・レースがF1,F2の新カテゴリーになった年にあたる。日本でも、それは敗戦の翌年にあたり、国際社会が新時代にはいる”夜明けの年”でもあった。(オリジナル年表/海外編参照)

part1.

アルファで走り、アルファを去る

エンツォ・フェラーリは、1898年(明治31年)にイタリアはモデナ郊外に生まれた。家は鉄工場を営んでおり、鉄道車両をはじめ各種の物を作っていた。

彼も家業を手伝いながら、自動車の修理にも触れることとなり、それがエンツォの人生のすべてになっていくことになる。

エンツォは従軍後(1918年)、トリノにある自動車の町工場に勤め、やがてミラノのアルファロメオに転職した。そこでエンツォは、レーシングカー作りに強い関心を持っていた同社の方針に従い、他社(フィアットなど)からエンジニアを引き抜き、マシン作りに励む。こうして出来上がったアルファのステアリングを自らが握り、レースに出場することになった。

1920年、タルガフロリオ(シシリー島)の山岳レースにアルファロメオ40/60(4500cc)で出場、ジュゼッペ・カンパーリに次いで2位入賞する栄誉を得た。アルビのレースやヒルクライムでは、並みいるドライバーを相手に奮闘し、みごと優勝を果たしている。

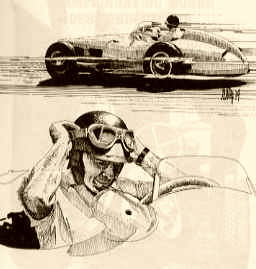

エンツォはまた、さらに強力なマシンを作るべく、優れた設計者を招き入れた。それがビットリオ・ヤーノで、彼は傑作車P2,P3をやがて作り出していく。(写真左:アルファP2をテストするエンツォ氏。出典[F1の帝王と呼ばれた男/跳ね馬の肖像」集英社)

エンツォはまた、さらに強力なマシンを作るべく、優れた設計者を招き入れた。それがビットリオ・ヤーノで、彼は傑作車P2,P3をやがて作り出していく。(写真左:アルファP2をテストするエンツォ氏。出典[F1の帝王と呼ばれた男/跳ね馬の肖像」集英社)

1933年、エンツォはスクーデリア(Scuderia=チーム)・フェラーリをアルファ内に結成、自らの走りと共にマネージングも行ない、積極的にモータースポーツ活動を展開したのだ。

が、エンツォに反対の立場をとる集団も現れた。彼等はアルファ・コルスというチームを作り、やがてエンツォと対立していくことになる。

1938年、エンツォ・フェラーリはテスト・ドライバーだったルイジ・バッツイと共にアルファを去り、モデナにAACという会社を設立した。それはまた、彼自身の遠大なる夢を実現する第一歩でもあった。

新会社AACで第2次世界大戦下を過ごし、その間、1946年から翌47年にかけて作った「ティポ125」(Tipo=type)に、その生命を吹き込んでいたのである。

実は、この間エンツォはAACで大成功を納めており、マラネロの郊外に広大な土地を所有しており、テイポ125はそこから生まれ出たのだ。

part2.

「ティポ375」で宿敵アルファを破る!

テイポ125は、長いテスト期間を経て1947年にピアチェンザのレースにデビューした。そして驚くことに、終盤まで125はレースをリードしたのである。が、けっきょくはエンジン・トラブルでリタイアしている。つづくローマ・カップでは、フランコ・コルテージのドライブでみごとウイナーとなった。

この125マシンは、ジョアキーノ・コロンボが設計したもので、シャシーはパイプによるスペースフレーム、サスペンションは前後とも横置きリーフとなっている。パワーユニットは、1500cc・V型12気筒・SOHC機構でスーパーチャージャー装備。1948年仕様で225ps/1500rpmの出力を発生し、49年以降は、これがDOHCとなり、過給器も2ステージとなった。この時の出力は280ps/1500rpmであった。トランスミッションは前期型が5速、後期型が4速。

フェラーリと名の付くマシンが、グランプリ・レースで最初の勝利を挙げたのは1951年。エンツォがアルファロメオを去って12年後のことである。

同年7月14日、イギリス・グランプリが行なわれたシルバーストーンで、フロイラン・ゴンザレスがマヌエル・ファンジオの駆るアルファロメオ159を破って優勝を遂げ、ここに宿敵をその軍門にくだしたのである。勝利のマシンはティポ375F1。アウレリオ・ランプレディの手になる無過給4500cc・SOHC・V12。出力は380ps/7800rpm。車重は710kg。

この年、フェラーリF1は、実はシルバーストーンまでに2位に3回はいっている(アルベルト・アスカリ2回、ピエロ・タルフィ1回)。しかし、いずれもアルファロメオ(ファンジオ2回、ジュゼッペ・ファリナ1回)の後塵を拝したものであり、アルファロメオの前で、チェッカード・フラッグをかいくぐって得たエンツォの勝利の喜びは、それこそわれわれの想像をはるかに超えるものであったろう。

この勝利の数週間後、こんどはアスカリのフェラーリがニュルブルクリンク(ドイツ・グランプリ)とモンツァ(イタリア・グランプリ)のコースで連続勝利を納め、ここにフェラーリ時代の幕開け、アルファロメオ時代終焉の、時の移りを感じさせたのである。

事実、アルファロメオは1951年をもって、グランプリ・レースから一時撤退することになり、そのためかどうか、チャンピオンシップは1952,53の両年、無過給の2リッター・マシン(F2)にかけられることになった。

フェラーリは、やはりランプレディ設計の4気筒マシン、ティポ500でこれに挑戦した。アスカリはティポ500で52,53両年の輝くワールド・チャンピオンとなっている。ティポ500は、DOHC仕様で当初160ps/7000rpmの出力を発生、53年仕様では190ps/7500rpmへとアップさせている。

フェラーリでワールド・チャンピオンとなったアルベルト・アスカリ(イタリア)は、戦前の名ドライバー、アントニオの息子で、1918年に生まれ。バイクのレースから選手生活にはいり、1940年に4輪に転向、1947年にモデナのレースで初優勝(マセラーティA6G)、以後フェラーリとランチアで名ドライバーの仲間入りをしている。しかし1955年、モンツァのコースで練習中に事故死した。

part3.

レースの”神様”、J.M.ファンジオ

1954年、戦前の覇者メルセデス・べンツがW196マシンを繰り出しグランプリに帰ってきた。そして54年、55年とファンジオが同マシンで両年チャンピオンとなったが、ル・マンの事故を最後にメルセデス・ベンツはモーターレーシングから撤退(近年まで)した。

こうした経緯もあって、フェラーリは1956年には王者に返り咲いた。マシンは、1955年で活動を停止したランチアの技術(D50)を投入して完成した「ランチア/フェラーリ ティポ801」。フェラーリに移籍したファンジオのステアリングで、マセラーテイを破り、王者の地位に返り咲いている。ティポ801のエンジンは、90度V8・DOHCで、シャシーに対して斜めに搭載されていた。排気量は2500ccで230ps/8600rpm(後期型は245ps/9000rpm)の出力。フレームはマルチスペース・フレームで、サスペンションは前後とも横置きリーフ、ドデオンアクスルを用いている。5速ミッション装備で、車重は550kg。

”不世出のドライバー”とまでいわれたマヌエル・ファンジオは、彼自身通算5回ワールド・チャンピオンに輝いており、うち4回は連続である。1951年、アルファロメオ159で最初のチャンピオンとなり、54年と55年にメルセデスW196で、そして56年にはフェラーリで4度め、57年にはマセラーティで5度めのチャンピオンとなった。この時ファンジオは47歳であった。

アルベルト・アスカリ(Albelto Ascari) 記事と多少ダブルのをご容赦願いたい。アルベルト・アスカリは1918年、

アルベルト・アスカリ(Albelto Ascari) 記事と多少ダブルのをご容赦願いたい。アルベルト・アスカリは1918年、

北イタリアに生まれた。父アントニオ・アスカリは、1920年代のアルファロメオの名ドライバーだったが1925年、レ

ース中に事故死。アルベルト7歳の時である。アルベルトは、前述のとおり、フェラーリで1952年、53年のワールド・チャンピオンとなった。この2年間で、彼は15戦中11勝、しかも9連勝の輝かしい記録を残している。1954年、フェラーリからランチアに移籍。しかし走れるマシンはなく、このシーズンは不出場。翌1955年、モナコ・グランプリから4日後の5月26日、モンツァでフェラーリ・スポーツカー乗車中、クラッシュ他界した。父アントニオと同じ36歳であった。

(カット左)

ジュアン(ファン)・マヌエル・ファンジオ(Juan Manuel Fangio) ファンジオは1911年、 アルゼンチンの片田舎に生まれた。23歳の時にレースの世界にはいり、戦前は南米を中心にレース活動を行なっていた。戦後、レース好きだったペロン大統領の援助を受け、ヨーロッパに渡った。1949年のことである。翌50年、各地で好成績を挙げていたファンジオは、アルファロメオのチームに招かれた。F1世界選手権が始まった年である。非凡な、そして天才ファンジオの真価発揮である。イギリス2位、モナコ優勝、さらにベルギー、フランスに優勝し総得点27で、同僚アルファに乗るジュゼッペ・ファリナ(30点)に次いでランキング2位となっている。翌51年、、初王者。以下、前述のとおりである。1958年、シーズン途中で引退したが、それまでに挙げた記録24勝は、1968年のジム・クラークまで破られることは

なかった。 (カット右)

illustration:「Marlboro Grand Prix Guide1950−1989」

part4.

フェラーリ初のミッドシップ車誕生

それはさておき、1958年のフェラーリは”ディノ246”。ランチアD50の設計者ビットリア・ヤーノが開発を担当した。ちなみに”ディノ”の名称は、早逝したエンツォの子息の名前である。1500ccを2400ccまでスケールアップしたもので、65度V6・DOHC機構から生み出される出力は295ps/8300rpmを発生した。シャシーはスペースフレーム、サスペンションが前ウイシュボーン+コイルスプリング、後ドデオン・アクスルと、近代マシンに一歩近づいている。重量は560kg。

ディノ246は、マイク・ホーソンのステアリングでドライバーズ・チャンピオンとはなったが、新設された”コンストラクターズ・チャンピオンシップ”は、バンウオールの手に渡ってしまった。以後フェラーリは1961年まで、レーシングカー・メーカーの名誉であるコンストラクターズ・チャンピオンの座は、おあづけの形となる。またマイク・ホーソンも1959年、公道で事故死する運命をたどっている。30歳の若さであった。

1961年(昭和36年)、フェラーリはタイプ「156」で初のミッドシップ・エンジン車を作った。カルロ・キティが担当した。無過給1500ccのレギュレーションに合わせたものだが、その中味は一変したものとなっている。

パワーユニットは、65度V6・DOHCの180ps/9000rpmと120度V6・DOHC・190ps/9500rpmの2種類のものが搭載された。ただし、各気筒当たり4バルブで、計24バルブである。後期型では200ps/1万回転と発表された。シャシーは多鋼管スペースフレームで、サスペンションは前後ともダブルウイッシュボーン+コイルスプリングと、当時としては超モダンなものであった。しかもブレーキは4輪ディスクが採用されていた。トランスミッションは6速。また外観上の一大特徴は、左右に分かれたノーズコーン(エアスクープ)にあり、他のマシンと一見して識別できるものであった。(写真上:1959年モナコ・グランプリのスタート・シーン)「GRAND PRIX1959」

アメリカ人ドライバーのフィル・ヒルが、この156をドライブ、総得点38,有効得点34(ベスト5)を挙げ、自ら1961年ワールド・チャンピオンに輝くと共に、フェラーリにもコンストラクターズ・チャンピオンの名誉をもたらしている。いっぽうで「156」は、イタリア・グランプリでフィル・ヒルが優勝する反面、同じマシンに乗るウオルフガング・フォン・トリップス(Wolfgang von Trips=ドイツ人、伯爵の称号を持つ。F1出走25回・優勝2回/61年オランダ、イギリス)が、ジム・クラークのロータスと接触、観客を巻き込む大事故を起こし、トリップスも命を落としているのだ。つまりタイプ156は、フェラーリにとって誇り高き価値あるマシンであると共に悲劇のマシンでもあったのだ。

”ディノ”は、エンツォの子息と記したが、厳密には愛称である。眼の中に入れても痛くないほど愛情を注いでいた子息の名前はアルフレッドで、1956年に白血病で亡くしている。

”ディノ”は、エンツォの子息と記したが、厳密には愛称である。眼の中に入れても痛くないほど愛情を注いでいた子息の名前はアルフレッドで、1956年に白血病で亡くしている。

エンツォ・フェラーリは、アルファロメオのドライバーを退き、自分の車を作り出してからは、テストには参加してもレースには顔を出すことはまずなかった。だが、1957年、V6エンジンに、ディノの名を冠してからは、レースの総指揮さえ執ったのだから、その愛情の度合いも分かろうというものだ。

マイク・ホーソン(Mike Hawthorn) 1958年、ディノ246でワールド・チャンピオンとなったマイク・ホーソンは1929年生まれのイギリス紳士(蝶ネクタイ、パイプ愛用)。しかもイギリス人初のワールド・チャンプとなった。1950〜51年にかけ、スポーツカー・レース、52年にはF2レースに出場した。その折り、フェラーリ・チームに見い出され、1953年、ワークスの一員として世界選手権に出場した。 そして第5戦フランス・グランプリで並みいるドライバーを蹴散らし(2位/M.ファンジオ、3位/F.ゴンザレス、4位/A.アスカリ、5位/G.ファリナ)優勝したの。しかしホーソンは、この後、勝ちに見放される。翌54年のスペイン・グランプリにフェラーリで勝ったのみで、その後はバンウォール,BRMのマシンを乗り継ぐが成績は不良。1957〜58年に再びフェラーリに戻り、58年のフランス・グランプリに優勝したのを含め、トータル49点(有効得点42点)で、スターリング・モス(バンウォール)を1点差に退け晴れのチャンピオンとなったのである。(カット左)

part5.

V12パワー+サーティーズで圧勝をもくろんだのだが......

1962年はBRMに、そして63年はロータスにその座を奪われたフェラーリは、64年型としてタイプ158を登場させた。

「158」は、1500cc・V8・DOHCで、ボッシュ製燃料噴射装置(インジェクション)を装着し、210ps/1万500rpmの高出力を発生させている。シャシーはセミモノコックで、サスペンションは4リンク、リヤ・ブレーキはインボード・タイプとなっている。ドライバーのジョン・サーティーズは、このマシンを巧みに操り、BRMのグラハム・ヒルを僅か1点差(サーティーズ40点)ながらこれを振り切り、1964年の王座に着いている。コンストラクターズ ・チャンピオンシップもフェラーリのものとなった。(写真左、左下)「GRAND PRIX1964」「DIE NEUEN MATADORE」

・チャンピオンシップもフェラーリのものとなった。(写真左、左下)「GRAND PRIX1964」「DIE NEUEN MATADORE」

1966年から、レギュレーションが非過給3000cc以下、過給1500cc以下になるのに合わわせて開発されたのがタイプ「312」である。

60度V型12気筒DOHC・各気筒4バルブ・システム、ルーカス製インジェクション装備で、この3リッター・エンジンは実に360ps/1万回転の出力を発生させている。”ビッグ・ジョン”ことジョン・サーティーズのステアリングさばきで、66年シーズンの前半戦はベルギーの優勝を含め、まあまあの成績と言えたフェラーリだったが、サーティーズとチーム・マネージャーの不仲が表面化し、同選手は中盤からクーパー・マセラーティに移籍してしまった。結果的に

1966年=ジャック・ブラバム ブラバム/レプコ

1967年=デニス・フルム ブラバム/レプコ

1968年=グラハム・ヒル ロータス/フォード

1969年=ジャッキー・スチュワート マトラ/フォード

ドライバーと製造者のための選手権は、以上のとおりとなっている。

ドライバーと製造者のための選手権は、以上のとおりとなっている。

ちなみにフェラーリの、製造者のためのランキングは、66年2位、67・68年4位、69年5位と冴えなかった。

part6.

ボクサー・エンジン搭載「312B」登場

1970年、フェラーリ・チームはニューマシンをグランプリ戦線に投入した。満を持しての野心作はタイプ「312B」。

312Bは、その名のとおり、水平対向(フラット=ボクサー)エンジンで、当然ながらこれを乗せるシャシーも新設計された。ホンダ空冷F1「RA302」V8エンジンを吊ったのと同型式といってよく、パワーユニットをシャシーの補強剤(ストレスメンバー)の一部として利用しているのだ。ボディ・デザインも全体に低く薄く、スマートに仕上がっている。

このパワーユニットの設計は、若きエンジニア、マウロ・フォルギエリが担当した。312Bは、それまでのV12型のアキレス腱とも言われたオイル潤滑システムを根本から見直したエンジンで、この後長いことフェラーリ・レーシングと運命を共にすることになるパワーユニットである。312Bのスペックを記す。

エンジン:312boxer 水平対向12気筒DOHC ボア78.5xストローク51.5mm 総排気量2991.0087cc 120度位相クランクシャフト、4メインベアリング 圧縮比11.8 最高出力460ps/1万2000rpm ルーカス製燃料噴射 ディノプレックス製トランジスター使用 エンジン単体重量170kg

トランスミッション:フェラーリ製5速

クラッチ:ボーグ&ベック

シャシー:スチールパイプ+アルミ製セミモノコック

サスペンション:前ロッキングアーム、Aアーム ウイッシュボーン 後Iアーム、逆Aアームとツインラジアスロッドによる4リンク式、コイルスプリング コニ製オイルダンパーユニット

ブレーキ:ガーリング製MK4ARベンチレーテッド・ディスク フェロード製ライニング 径前10.5インチ・インボードタイプ 後11.0インチ・アウトボードタイプ

寸法・重量:ホイールベース2385mm、トレッド1566mm、全長4020mm、全幅742mm、全高956mm、重量534kg(オイル、水含む)

ホイール:前13インチ、後15インチ

タイヤ:ファイアストーン製前7.6/22.0−13,後12.50/26.0−15(モナコ出場時)

タイプ312Bは、1970年シーズン前半こそトラブルに悩まされたが、後半はジャッキー・イクス(ベルギー)とクレイ・レガッツォーニ(スイス、 レガゾーニと言う人もいる。写真左)のふたりが6レースのうち4レースに優勝、けっきょくイクスがトータル40点で2位、レガッツオーニが同33点で3位となった。ちなみに、この年のチャンピオンは、ロータス49C/72・フォードに乗るヨッヘン・リント(オーストリア)であった。

レガゾーニと言う人もいる。写真左)のふたりが6レースのうち4レースに優勝、けっきょくイクスがトータル40点で2位、レガッツオーニが同33点で3位となった。ちなみに、この年のチャンピオンは、ロータス49C/72・フォードに乗るヨッヘン・リント(オーストリア)であった。

ところが、312Bは、1971年、72年の両年、イクス、レガッツオーニにマリオ・アンドレッティ(アメリカ)までもチームに加えて、必勝を期してグランプリに臨んだのにも関わらず、

1971年:イクス4位、レガッツオーニ7位、アンドレッティ8位

1972年:イクス4位、レガッツオーニ6位、アンドレッティ12位と惨たんの結果であった。72年仕様のボクサー・エンジンは490馬力まで出力がアップしていたのだが......

翌1973年、改良型の312Bを戦線に投入したチーム・フェラーリだったが、まったく効を奏さず、イクス(9位)、新メンバーのアルツーロ・メルツァリオ(12位)共に下位に低迷している。

1964年にジョン・サーティーズの手で、ドライバーズ・チャンピオンと共にコンストラクターズ・チャンピオンをも手中にしたフェラーリではあったが、以降10年にわたって名誉から離れることになる。もう一度整理すると、

1964年:フェラーリ

1965年:ロータス・クライマックス

1966年:ブラバム・レプコ

1967年:ブラバム・レプコ

1968年:ロータス・フォード

1969年:マトラ・フォード

1970年:ロータス・フォード

1971年:ティレル・フォード

1972年:ロータス・フォード

1973年:ロータス・フォード

そして1974年、結果的にコンストラクターズ・チャンピオンはマクラーレン・フォードのものとなったが、チーム・フェラーリは、この年、BRMに行っていたレガッツオーニを再度呼び寄せ、さらにBRMに乗っていたニキ・ラウダ(オーストリア)を新コンビに加え、巻き返しを図っている。改良なった(主にサスペンション系統)312B3でラウダが2勝、レガッツオーニが1勝し、反撃の狼煙を挙げたのである。

part7.

ニキ・ラウダ+「312T」で10年ぶりの美酒

1975年、旧BRMコンビは、ニュー・マシン「312T」と共に発進した。

312Tは、B3タイプの改良型ではなく、まったくのニュータイプである。その最大の特徴は”T”が示すとおり、ギヤボックスの配置が横置き(transverse)されていることである。つまりギヤボックスがトランスミッションと一体化され、その配置が横置きになったというわけである。

このレイアウトは、フェラーリ・ディノに採用されており、それまでリヤアクスル部分にかなり掛かっていた重量が、これで中央部に移動され、したがって理想に近い重量配分が得られたのだ。これはボディ形状にも好結果を与えた。コンパクトに、さらに低く、よりエアロダイナミックス効果が得られたのである。ノーズ部も低くなり、ダウンフォースも増す設計となっている。

出力も吸排気系を見直すことにより、B3の475ps/1万2200rpmから495ps/1万2200rpmの馬力を絞り出すことに成功した。

312Tの寸法スペックは、ホイールベース2518mm、トレッド前1510mm、後1530mm、全長4143mm、全幅2030mm、全高1275mmとなっている。

ラウダは、モナコ、ベルギー、スウェーデン、フランス、アメリカと5勝を挙げ、トータルポイント64(さらに2位1回、3位2回、5位2回、6位1回)で堂々のチャンピオンとなり、併せてコンストラクターズ・チャンピオンの座をフェラーリにもたらしたのである。同僚のレガッツオーニは、トータル25で5位であった。またラウダは74年と75年の両年、年間最多ポールポジション(9回)をも記録している。

76年仕様の312T2は、出力も500馬力となり、足まわりにも改良が加えられた。

76年仕様の312T2は、出力も500馬力となり、足まわりにも改良が加えられた。

この第一級マシンに仕上がった312T2に乗ったラウダは、トータル68で2位、レガッツオーニは同31で5位。チャンピオンはマクラーレンM23/フォードに乗るジェームス・ハント(イギリス)の手に渡った。しかし、コンストラクターズ・チャンピオンの座は、フェラーリがガッチリ握っている。

この1976年チャンピオン決定戦は、富士スピードウエイで行なわれた。日本初のF1レース(F1inJapan)決勝戦は、しかし悪天候(一時豪雨)に見舞われ、そのためラウダはスタートしてまもなくレースを自ら棄権した、いわくつきの決定戦であった。

だが栄光は三度フェラーリに輝いた。(写真左:フィオラノ・テストコースのエンツォ氏。マシンは312T2。出典:[F1の帝王と呼ばれた男」集英社)

1977年、ニキ・ラウダは優勝3回、2位6回を含め、トータルで72点を挙げチャンピオンに、また76年から加わったカルロス・ロイテマン(ブラジル)が42点で4位となり、さらにコンストラクターズ・チャンピオンの座も射止めているのである。

1949年2月22日、オーストリアのウイーンで生まれたニキ・ラウダは、エンジニア出身のインテリジェンス・ドライバーで、文字通り知性的な走法で、フェラーリ・マシンでも抜群の速さを見せている。そのラウダは、1976年の西ドイツ・グランプリ(ニュルブルグリンク)でクラシュ・炎上、しかし奇跡的に助かった経験を持っている。まさに”地獄からの生還者”のひとりなのである。

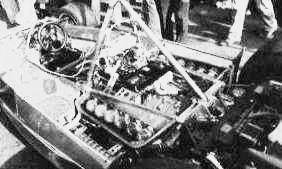

そのラウダが、翌年のグランプリ・サーカスを制したのだから、それは形容しがたい、彼の”死と勝利”とのすさまじい戦いだった、と想像するに難くない。(左下写真:312T2を操るニキ・ラウダ。’77日本グランプリプログラムより 右下写真は312T2に搭載されたフラット12エンジン。photo:K.Shirai)

part8.

part8.

相次ぐ悲劇がフェラーリを襲う

1978年、前年の日本グランプリ(富士スピードウエイ)で空中に舞った若いカナダ人、ジル・ビルニューブ(伝説の名ドライバー列伝)がチーム・フェラーリ入りしている。 また、この年、エンツォ・フェラーリは愛妻ラウラを失っている。エンツォ80歳の時である。

翌79年、フェラーリ312T4に乗るジョディ・シェクター(南アフリカ)がワールド・チャンピオンとなった。このT4は、いわゆる”ウイング”カー”で戦闘力が高くビルニューブも2位となり、コンストラクターズ・チャンピオンも確定させている。(左下イラスト)

1980年:アラン・ジョーンズ/ウイリアムズ・フォード

1981年:ネルソン・ピケ/ブラバム・フォード

1982年:ケケ・ロズベルグ/ウイリアムズ・フォード

1983年:ネルソン・ピケ/ブラバム/BMWターボ

以上が、その後4年間のドライバーズ・チャンピオンとそのマシンだが、82年と83年はフェラーリがコンストラクターズ部門優勝となっている。が、83年を最後に実はフェラーリの同部門優勝は1999年までの長き間、不在となるのである。

それはさておき1982年は、ジル・ビルニューブが5月のベルギー・グランプリ(第5戦)の予選中、そしてディディエ・ピロ ーニ(フランス)が8月のドイツ・グランプリ(第12戦)予選中に、いずれも前車の車輪に乗り上げ、宙を舞う大クラッシュ、ビルニューブは帰らぬ人に、そしてピローニは瀕死の重傷を負ったのだ。ピローニは、F1にカムバックすることなく、1987年、転向したパワーボート・レースで命を落としている。相次ぐ悲劇がフェラーリを襲った形であった。

ーニ(フランス)が8月のドイツ・グランプリ(第12戦)予選中に、いずれも前車の車輪に乗り上げ、宙を舞う大クラッシュ、ビルニューブは帰らぬ人に、そしてピローニは瀕死の重傷を負ったのだ。ピローニは、F1にカムバックすることなく、1987年、転向したパワーボート・レースで命を落としている。相次ぐ悲劇がフェラーリを襲った形であった。

part9.

ポスレスウエイト設計の126C2

312Tシリーズは1980年にT5まで進化したが、このマシンは操縦安定性に欠け、苦戦を強いられた。

そして1981年に登場したのが、ターボチャージャー装着の「126C」で、フラット12エンジンに比べ1.5リッターV6エンジンは、コンパクトに収容され、その分、空力面で向上している。が、シャシー性能はT5以来変わらず、ターボ・パワーの分かえってジャジャ馬となった。

この年、イギリス人デザイナーのハーベイ・ポスレスウエイトがフェラーリ入りし、まったく新設計のマシン「126C2」が誕生した。

ポスレスウエイトは、それまでのウルフ・レーシングの経験を、この126Cマシンにすべて注入した。その結果、車重は81年タイプの126Cより35kg軽減され595kgと公表された。

この当時、新材料としてカーボンファイバーが重要視され、事実各チームも多用した。しかしポスレスウエイトは、この新材料の採用を最小限に留め、従来からのアルミを多用、シャシーもアルミハニカムとした。しかし材料の結合にリベット止めをやめる(いわゆる、のり付け)ことなどで軽量化に成功した。

パワーユニットは、ツイン・ターボV6エンジンが、さらに前方に移されている。出力はKKK製ターボ装着で580ps/1万1000rpmと発表され、Cタイプより20馬力上がった。

126Cの主要諸元を記そう。

エンジン:120度V型6気筒24バルブ ボア81mmxストローク48.4mm 総排気量1496.43cc ルーカス/フェラーリ電子制御燃料噴射装置 KKK製ツイン・ターボ装着 圧縮比6.5 最高出力580ps/1万1000rpm フェラーリ製横置き5/6速トランスミッション ZF製ディファレンシャル

サスペンション:前後共ロッカーアーム+ウイッシュボーン、インボード式コイルスプリング+ダンパー

ブレーキ:ブレンボ製ベンチレーテッド・ディスク

ホイール:スピードライン製 前13インチ 後15インチ タイヤ:グッドイヤー製

寸法・重量:ホイールベース2657.8mm トレッド前1787.4mm 後1644mm 全長4333mm 全幅2110mm 全高1025mm 車重595kg

このウイングカー、ティポ126C2のポテンシャルは高く、1982年と83年(ティポC3)、コンストラクターズ・チャンピオンに輝いた。「C4」の84年は2位。

1985年、800馬力にまで上がったパワーユニットを搭載した、より低くスリム化した「ティポ156/85」が、同じポスレスウエイトの手になり登場した。

シリーズ序盤こそ快調だったが、マクラーレン・ポルシェの後塵を拝することが多くなり、またもシリーズ2位。

翌86年の「F186」(156の改良版)も戦績はふるわず、スクーデリア・フェラーリは、天才の呼び声高かったデザイナー、ジョン・バーナードと契約する。

1987年、バーナードが手を加えたニュー・シャシーの「F187」が戦線に送られた。が、剛性が低く、パワーもホンダ他メーカー(ポルシェ、BMWなど)にも信頼性で遅れをとったため、前半戦は冴えなかった。

1987年10月3日、フェラーリは創立40周年を祝った。

この間、不断の改良の努力が実り、シーズン終盤の日本グランプリ、オーストラリア・グランプリにたて続けに勝利し、次のシーズンに大いなる期待を持たしたのだ。(1982年/ティポ126C2、ドライバーはディディエ・ピローニ。photo:Ferrari World。写真上)

part10/最終章

エンツォ・フェラーリ氏逝く

1988年8月14日、”御大”とも”皇帝”ともいわれたエンツォ・フェラーリ氏は、静かに息を引き取った。

氏は、サンカタルド墓地に埋葬され、30日後にモデナの大聖堂で追悼のミサが営まれた。数多くの人が別れを惜しんだ。

レースと共に生き、そして死んだエンツォ氏。彼にとってレースは、生き甲斐というよりも、人生そのものだったに違いない。

彼の願いとは裏腹に、1988年F1シーズンは、マクラーレン・ホンダ(アラン・プロスト、アイルトン・セナ)の連戦連勝が続いていた。

ところが、エンツォ・フェラーリ氏に贈る(悼む)最大の出来事がここで起こったのだ。

1988年9月11日の、地元モンツァ・サーキットで行なわれたイタリア・グランプリでのことである。

レースは、今シーズンの、これまでどおりの展開で進んでいた。

つまり、アラン・プロストとアイルトン・セナのマクラーレン・ホンダのコンビが先行し、ゲルハルト・ベルガーとミケーレ・アルボレートのフェラーリ勢がこれを追いかける形になっていたのである。

が、先頭を行くプロストのマクラーレンが、マシン・トラブルに陥り、突然の如く戦列を去った。代わってトップに立ったセナが快調に飛ばし、次々に周回遅れにしていこう、というその矢先に、その周回遅れのマシンとセナのマシンが接触事故を起こし、リタイアしたのである。

2台の真紅のフェラーリが1〜2位を形成したのだ。驚喜乱舞するティフォシ(熱狂的なフェラーリ・ファン)。モンツァ・サーキットは、興奮のルツボと化した。

レース開始後1時間17分39秒744後、ゲルハルト・ベルガーのフェラーリ187/88C・V6ターボは、歓喜の中、ゴールラインをかすめ去り、0秒502後、ミケーレ・アルボレートの2台めのフェラーリが続いた。ティフォシは、我先にコースになだれ込み、勝利を共に祝った。

モンツァ・サーキットの、感動の瞬間であった。

が、スクーデリア・フェラーリ(フェラーリ・レーシング・チーム)の行く手には、茨の道が待立ちふさがっていた。

事実、1983年のコンストラクターズ・チャンピオンとなって以降、、1999年に至るまでフェラーリは永く、この地位から不在となったのだから.....。

(完)

Ferrari641/1990年 Agip」の広告より Ferrari643/1991 Alain Prost

*書き始めの頃は、1980年代以降も(今日に至るまで)かなり詳細に綴るつもりであった。が、フェラーリ・レーシングに関しては、膨大な数の資料(雑誌、単行本、ホームページ等)があることが、最近分かったため、御大の逝去を区切りとして、一応「名門レーシング・チームの系譜/フェラーリ・真紅のグランプリ神話」を終了させて頂きました。また機会があればと思っています。

白井景 2001/8/12

![]()