白井景 執筆集/特別編

1989年 F1専門誌に執筆・再録

(基本的に原文のまま)

鬼才といわれたコーリン・チャップマン率いるチーム・ロータスは、

F1レースの世界に、歴史に残る名マシンの数々と、独創的なアイデアを次々と投入し、

われわれF1ファンを常に新鮮に楽しませてくれてきた。

また、伝説の名ドライバーをも数多く輩出し、いっぽうで、残念ながらドライバーを事故で失ってきた経緯も存在した。

今はチャップマンは他界し、名門チーム・ロータスの名もエントリー表にはない。

文字通り、光と影をあやなしてきたチーム・ロータスの、約20年の断面を

駆け足ながら振り返った(再録した)。

2001/8/13記

Constructors Champion:1963.65.68.70.72.73.78

JPS Lotus72/R.Peterson

{playback}

チーム・ロータス

Team Lotus

その光と影

今、低迷するチーム・ロータスだが、ロータスの名が示す蓮の花のように、音もなく花開く日は近い。

チーム・ロータス(Team Lotus)の1989年シーズンの陣容は、おおむね次のとおりである。

チーム名:キャメル・チーム・ロータス

本拠地:イギリス・ノーフォーク州ワイモンダム

ディレクター:ピーター・ウォアー

マネージャー:ルパート・マンウォーリング

マシン・デザイナー:フランク・ダーニー

スポンサー:キャメル、エプソン、PIAA、他

ドライバー:ネルソン・ピケ(Nelson Piquet/ブラジル・36歳)

中嶋悟(日本・36歳)

出場マシン:ロータス101/ジャッド

3度ものワールド・チャンピオンに輝くネルソン・ピケ、そして、わが中嶋悟の

ふたりのドライバーで、F1戦線を戦っているのは周知のとおりである。

パワーユニットは、昨年のホンダからジャッドV8に変わり、

デザイナーもそれまでのジェラール・ドゥカルージュから、

ウイリアムズから移籍したフランク・ダーニーとなった。

「タイプ101」のシャシーは、見るからにスリムで、空力対策が徹底的に図られている。

黄色く塗られた”キャメル・カラー”のマシンは、

色鮮やかなF1群の中でもひときわ際だち、

その活躍ぶりは、われわれ日本人にも大いに期待されているシーズンでもある。

しかし”チーム・ロータス”といえば、われわれモータースポーツ・ファンは、

どうしてもコーリン・チャップマン率いる、あのチーム・ロータスが脳裏をかすめてしまうのである。

そしてさらに言うなら、

ブリティッシュグリーンに塗られた1960年代の栄光と、

不運にも散った名ドライバー達の姿がラップされてくるのである。

ここでは、あえて過去の”チーム・ロータス”の光と影へタイムスリップした。

Colin Chapman

1928.5.19〜1982.12.16

J.クラークとC.チャップマンの出会い

例えば企業でいえば、ひとつのプロジェクト・チームという言い方をしても、いいかも知れない。

そのチームには、必ずリーダーが存在する。

スポーカー・メーカーの名門、ロータス社の場合は、

レーシング・チームのボスが、その会社の社長だったのである。

”チーム・ロータス”の総帥コーリン・チャップマン(Anthony Colin Bruce Chapman)は、

1928年5月19日、イギリス・サリー州リッチモンドに生まれた。

若くして工学畑を志し、

ロンドン大学を卒業後、クルマ好きのチャップマンは1948年にはトライアル、そして49年には国内のレースに出場している。

その時のクルマは、オースチン・セブンを改造したもので、

のっけから勝利を挙げるエンジニア・ドライバーであった。

勝利を挙げるにつれ、そのクルマを欲しがるマニアが彼に殺到した。

こうしてバックヤード(裏庭)ビルダー/青年チャップマンのスペシャル・マシンが商売として成り立つ時期がやってきた。

1952年のことである。

ロータス自動車会社を設立するかたわら、バンウォール車の設計にも参加した。

ちなみに、”ロータス”(蓮の花)という名称は、

チャップマンのガール・フレンド(のちの妻)、ハゼル(ヘイゼルという人もいる)・ウイリアムズのニックネームから付けられたのが定説である。

1958年暮れ近くのブランズハッチのレースで、

ロータス・エリート(2座スポーツカー)に乗ったふたりのドライバーが、

つばぜり合いを演じ、若くしてヒゲをはやしていたチャップマンが優勝、

2位にはいった、さらに若いドライバーが、のちにマニュエル・ファンジオの再来といわれた

”不世出”の天才ドライバー、ジム・クラークだったのである。

Jim Clark

ジム・クラーク(Jim Clark)は、1936年3月14日、スコットランドのダンス市にほど近いキルメニーの富農の家に一人息子(4人の姉がいる)として生まれた。

面白い逸話が残っている。

広大な農園の中にあるクラーク家で、外を眺めていたジムの母親が、腰を抜かさんばかりに驚くことが起こった。

無人のオースチン・セブンが、スピードを出して農園を走りまわっていたのだ(のように見えた)。

実は、9歳のジム坊やが父親のクルマを乗りまわしていたというわけである。

こっぴどく怒られたかどうかは定かではないが、

ジム・クラークとクルマとは、この時から切っても切れない関係になったことだけは、間違いないだろう。

中学、高校へ通うジムはラグビー、ホッケーなど、あらゆるスポーツに熱中した。

しかし勉学は、好きという言葉にかなり疑問符が付いたようである。

18歳になると、家業を継ぐかたわら、古いクルマ(例えばサンビーム・タイガー等)でラリーに出場するようになった。

1958年、22歳になったジムは、いよいよ本格的にモータースポーツの世界にはいっていった。

スコットランドのレーシング・チーム、ボーバー・レイバースというチームにはいり、

1年間に41回のイベントに参加、なんと入賞35回、うち10回優勝という、

天才ドライバーの片鱗を早くも見せたのである。

”タイプ25”とJ.クラークの快進撃

ジム・クラークとコーリン・チャップマンの出会いは、先に記した1958年のナショナル・イベントであったが、

ふたりが実際に手を組むようになったのは、2年後の1960年のことである。

1960年シーズンのロータスは、ミッドシップ・マシンの「タイプ18」で、

スターリング・モスがステアリングを握り、モナコ・グランプリとアメリカ・グランプリの2戦をものに=優勝=(計19点、ランキング3位)している。

(ロータスは1958年にF1デビュー。コベントリー・クライマックス2リッター・エンジン搭載F2マシン「タイプ12」=スポーツカーを含めた製造通し番号=でモナコ・グランプリに初出場。同年、F1として設計した「タイプ16」も投入、59年も「16」で戦った。しかし、いずれも駆動系等のトラブルで好成績は挙げていない)

ロータス25をドライブするジム・クラーク/1962年。

奇しくもこの年、ジム・クラークはFJ,F2のテストを受けた後、ロータス・チームのメンバーとなり、このタイプ18をドライブした。

そしてF1初挑戦初年にしてベルギー、フランス両グランプリに5位、ポルトガルでは3位入賞をやってのけているのである。

ポイント8を得、ランキングも8位という、世間をあっと言わせる結果を残したのだ。

1.5リッター規格最初の年、1961年のロータスF1マシンは、18の発展型「21」。

これは空力を重視し、インボード・サスペンションとしたもので、

ジム・クラークはオランダ、フランスが3位、西ドイツが4位でランキング7位に着けた。

1962年にチャップマンは、革命的ともいえるモノコック・シャシー(それまではパイプフレームが主役)の

F1マシン(タイプ25)を開発し、グランプリ界に一大センセーショナルを巻き起こしている。。

ジム・クラークは、「タイプ25」のステアリングを握って勇躍F1戦線に躍り込んだ。

パワーユニットは、コベントリー・クライマックスFWMV・V8。

彼はベルギー、イギリス、アメリカの3戦を手中に納め、

最終戦の南アフリカ・グランプリでBRMのグラハム・ヒルと激しい争い(ポイント争いでも)を演じたが、

エンジン・トラブルのためリタイア。けっきょくランキング2位(30点、ヒル42点)に終わった。

1963年シーズンは、5月26日のモナコ・グランプリから始まった。

全10戦の優勝者は

第1戦/モナコ:グラハム・ヒル BRM

第2戦/ベルギー:ジム・クラーク ロータス・クライマックス

第3戦/オランダ:ジム・クラーク

第4戦/フランス:ジム・クラーク

第5戦/イギリス:ジム・クラーク

第6戦/ドイツ:ジョン・サーティーズ フェラーリ

第7戦/イタリア:ジム・クラーク

第8戦/アメリカ/グラハム・ヒル

第9戦/メキシコ/ジム・クラーク

第10戦/南アフリカ/ジム・クラーク

以上のとおり、ジム・クラークは10戦中7戦に勝利を挙げ、総得点73,有効得点54で、文句なしのワールド・チャンピオンとなった。

さらにジム・クラークとロータス、フォードのトリオは、この年、インディ500マイル・レースにも初挑戦、2位にはいっているのだ。

翌1964年は、フェラーリのジョン・サーティーズ、BRMのグラハム・ヒルと三つどもえの戦いを繰り広げ、最後の最後(メキシコ)までもつれたが、

ジム・クラークのロータスは、最終ラップでエンジンがストップ、5位となり、結果的にランキング3位に終わった。

しかし1.5リッター・フォーミュラ最後の年、1965年には6勝を挙げ、2度めのワールド・チャンピオンとなった。

ロ−タス38フォードのコクピットに納まるジム・クラーク。

インディ500も制覇、だが.....

1965年は、ジム・クラークにとっても、チーム・ロータス=コーリン・チャップマンにとっても、最高・最良の年であった。

まさに”光”の絶頂期であった、と言えよう。

2度めのワールド・チャンピオン、タスマン・シリーズ・チャンピオン、イギリス・サルーンカー・レース・チャンピオン、

そして、この年のインディ500マイルをも制覇したのだ。

毎年5月のメモリアルデー(戦没者記念日)に開催される、

超ハイスピードの祭典”インディアナポリス500マイル・レース”で、ロータス38・フォードとジム・クラークは、

スタート・ツー・フィニッシュの形で勝利をものにしたのである。

ロータス38は、基本的にはフォーミュラ1ロータス(タイプ33)と、ほぼ同様のレイアウトを持つ。

モノコック・フレームに、フォードV8・4500ccエンジンをミッドマウントしたもの。

495ps/8800rpmの出力を発生し、500マイル・800kmを平均時速実に242.59km/hで走破、

史上初の150マイルの壁を破ってでの快挙であった。

ジム・クラークは、1963年の王座獲得と共に、

この年の数々の快挙に対して、スターリング・モス同様の”英帝国勲章”(OBE)を授与され、イギリスの英雄となった。

1965年F1第1戦/南アフリカを制したJ.クラークのロータス33。

1966年は、3リッター・フォーミュラの初年度だった。

チーム・ロータスは、搭載予定のBRM・H16エンジンが間に合わず、暫定的に旧タイプの「33」に2リッター・クライマックス・エンジンを載せたもので戦わざるを得なかった。

ジム・クラーク/チーム・ロータスは、当然ながら苦しい展開となった。

やっと完成したH型16気筒エンジンだったが、これを積んだ「タイプ43」マシンは、鈍重なものになっていた。

この年、ジム・クラークはアメリカ・グランプリに1勝のみのトータル16点でランキング7位に終わった。

コーリン・チャップマンの見限りは早かった。

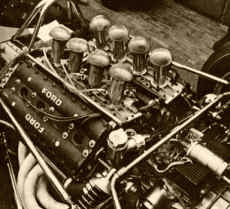

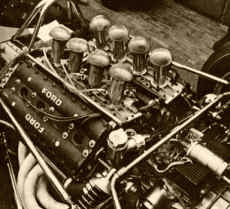

H16エンジンを捨て、フォードの援助でコスワース・エンジニアリングが開発した、”DFV”・V8を1年間の契約で搭載したのである。

DFV(Double Four Valveの略)と共に名マシンの仲間入りすることになった、ロータス49の誕生であった。

「タイプ49」は、DFV・V8をフレームの一部に応用したフルモノコック・タイプで、その完成度は高く、

デビューとなった1967年6月4日のオランダ・グランプリ(ザンドボールト)でいきなり優勝し、以後のイギリス、アメリカ、メキシコと4勝した。

ランキングの結果は、ブラバム・レプコV8のデニス・フルム、ジャック・ブラバム勢に1,2位を取られ3位に終わった。

とはいえ、ロータス49の信頼性はレースを追うごとに高まり、翌68年のチャンピオンカーと本命視されるほどであった。

事実、1968年の第1戦/南アフリカ・グランプリ(1月1日)にジム・クラーク/ロータス49・DFVは勝利し、

第2戦のスペイン・グランプリ(5月12日)が大いに待たれるところであった。

1967年・第10戦/アメリカ・グランプリで、チェッカード・フラッグを

受けるクラークのロータス49(上)。同年のオランダ・グランプリで

デビューしたDFV・V8エンジン。傑作エンジンとして寿命は相当

永かった(下)。

が、運命の4月7日、ジム・クラークは”不慮”の事故でこの世を去った。

その出来事はF1レースでも、インディカー・レースでも、タスマン・シリーズでもなかった。

西ドイツ・ホッケンハイムで行なわれたF2シリーズの開幕戦”ドイツ・トロフィー”に、チーム・メイトのグラハム・ヒルと出場、

天候は霧雨、路面は当然ウエットの状態の中で起こった出来事であった。

5周め、ジム・クラークらしくなく、そのポジションは8位であった。

それでも240km/h近いハイスピードで飛ばしていた彼のロータスF2マシンは、ゆるい右曲がりのコーナーで突然コントロールを失い、

グリーンベルトを越え、樹木に激突、マシンはバラバラに砕け散った。

即死の状態だった。

アクシデントは惨状を極めた。

コントロールを失ったのはウエットの路面のせいか、マシン・セッティングに問題があったか、

以後も真相は、文字通り、”霧”に包まれたままである。

「絶対に事故を起こさない男」。

コーリン・チャップマンも、まわりの多くの関係者も、生前、この言葉に異論をはさむ者は、ほとんどいなかった。

(それだけに)天才ドライバーと言われた男の死の衝撃は、至急電となって世界中を駆けめぐった。

32歳の、最も脂が乗り切った男の死に、レーシング界が騒然となったのも当然といえよう。

チャップマンの悲しみは、想像を絶するものであったろうことは、間違いないところである。

Jim Clark

1936.3.14〜1968.4.7

出走72回、優勝25回 Champ.:1963、65

”タイガー”ヨッヘン・リント

ところで、この次の年(1968年)、ロータス(チーム名=Gold Leaf

Lotus=1968年から)に、もうひとり、

”レースのために生まれてきた男”と言われたヨッヘン・リント(Carl Jochen Rindt)が加わっている。

ヨッヘン・リントは、1942年4月18日、

ドイツのメインツで、ドイツ人の父とオーストリア人の母の間に生まれた。

リントが1歳チョッとの時、第2次世界大戦の空襲に会い、

両親が死亡、叔父方の祖父(オーストリア・グラーツ)に引き取られ、彼らの子供同然に育てられ成長した。

”クレイン&リントCO.”は、香辛料の老舗で富豪であった。

ドライバー物語ではないので、詳細は省略するが、

ヨッヘン・リントは、ジム・クラーク同様、

勉強はあまり好きのほうではなく、スポ−ツ大好き少年であった。

特にスキーには眼がなく、中学の時には地元のスキー選手権に出場するくらいであった。

1961年、祖父からプレゼントされた愛車シムカでF1ドイツ・グランプリを見に行ったその時から、

リントの人生は変わった。

ドイツ人のチーム・フェラーリ・ドライバー、(ウォルフガング)・フォン・トリップスの走り(ドイツは2位)に魅せられたのだ。

フォン・トリップスは、その年、オランダ、イギリス両グランプリに勝ち、破竹の快進撃の真っ最中であった。

が、そのフォン・トリップスの乗るフェラーリは、イタリア・グランプリ(モンツァ)でジム・クラーク車と接触、

ガードレールを飛び越えるクラッシュ、31歳の生涯を終えている。

が、リントは、いつかは自分もグランプリ・ドライバー、という夢を実現させる青年と変身していた。

ラリー、そしてツーリングカー、FJ(フォーミュラ・ジュニア)への道を進み、

自費で購入したブラバムF2でイギリスのレースに出場する道を選んだ。

金持ちの道楽と見ていた関係者も、リントのデビュー戦(マロリーパーク)でジム・クラーク、ピーター・アランデルのロータス勢に次いで3位、

2戦め(クリスタルパレス)にはグラハム・ヒルを破って優勝したのだから、驚くというより、続々とF1への契約へと、やっきになったのだから、

現金なものである。

リントが初めてF1マシンに乗ったのは1965年の南アフリカ・グランプリであった。

チームは、「クーパーF1チーム」。

クーパーは少々、元気がなくなり始めていた時期ではあったが、ブルース・マクラーレンがナンバー1ドライバーで、

リントはれっきとしたナンバー2ワークス・ドライバーであった。

だが、リントはこの年、シーズンを通してわずか4ポイント獲得で終わっている(ドライビングは全体に荒削り)。

そのかわり、ル・マン24時間レースは、NART(ノース・アメリカン・レーシング・チーム)から、

マステン・グレゴリーと組んでフェラーリ250LMで出場、優勝を飾っている。

1967,68年もリントのF1は冴えなかった。

合間に出場していたF2は、67年が9勝、68年が6勝もしているのに.....。

翌1969年、リントはコーリン・チャップマンのワークス・チーム「ゴールドリーフ(たばこ会社)・ロータス」に、

なんとグラハム・ヒル(68年チャンピオン/ロータス49B/DFV)とジョイント・ナンバー1の待遇で迎え入れられたのである。

ヨッヘン・リント(右)とコーリン・チャップマン。

1969年シーズンでのリントはグラハム・ヒルと共に、南半球を舞台とするタスマン・シリーズで幕を開けた。

クライストチャーチ、サンダウンパークで優勝、クリス・エモンに次いでシリーズ2位で終え、いざF1シリーズということになる。

が、第2戦のスペイン・グランプリ(バルセロナ)で、ヒルとリントの両ロータス49Bは、巨大なリヤ・ウイングがすっ飛び、クラッシュ。

リントは、鼻と顎を骨折、数週間入院を余儀なくされたのだ。

戦線に復帰したリントは、イギリス/4位、イタリア/2位、カナダ/3位、

そして(1969年)第10戦アメリカ・グランプリ(ワトキンスグレン)で、ついに優勝した。

翌1970年、ヨッヘン・リントは文字どおり、生命を賭けた戦いを挑むことになる。

ゴールドリーフ・ロータス72を駆るヨッヘン・リント。

リヤ・ウイングは3段仕様となっている。

この年、コーリン・チャップマンは、名マシンの代表格に位置づけられる「タイプ72」をグランプリに送り込むことになるが、

マシン完成までの前半戦は49Cを続投した。

第3戦/モナコ・グランプリ(5月10日)で、ジャック・ブラバム(ブラバムBT33)/DFV)を追ったリント/ロータス49C/DFVは、

最終ラップで2秒差まで詰め寄り、さらに最終コーナーで名手ブラバムがブレーキのタイミングを誤り、

ホイールをロックさせ、スピンしたその隙にリントはこれを抜き去り、劇的な勝利をものしている。

その2戦後のオランダ・グランプリ(6月21日、ザンドボールト)で、ニューマシン「ゴールドリーフ・タイプ72」を駆ったリントは、

30秒の差を2位(ジャッキー・スチュワート/マーチ)につけ勝利する。

が、このレースでリントは、親友のピアス・カレッジを事故で失い、深い悲しみに包まれたのも事実である。

「引退」という言葉も、近くの人間に漏らしたとも伝えられているが、

それでもリントはその後も走り続けた。

フランス(7月5日、クレルモンフェラン)、イギリス(7月19日、ブランズハッチ)、ドイツ(8月2日、ホッケンハイム)と立て続けに優勝した。

だが、リントがどうしても勝ちたいと願った地元オーストリア(8月16日、オステルライヒリンク)は、不運にもエンジン・トラブルでリタイアとなった。

そして運命のイタリア・グランプリを迎えることになる。

1970年9月5日、公式予選に臨んだリントは、快調なゴールドリーフ・ロータス72のコクピットに納まり、スタートを待った。

マシンのセッティングは、高速コース・モンツァに合わせ済み(ウイングのフラップ角度、ギヤ比等)だ。

マクラーレンM14A・DFVに乗るデニス・フルムとリントは、互いにスリップストリームを使い合い、タイムを出し合った。

その何度めかの、テール・ツー・ノーズの状態で”パラボリカ”に突っ込んだ2台のマシンのうち、

リントのロータス72が突然コントロールを失いスピン、そのままガードレールに直行したのだ。

300km/h以上のスピードで突っ込んだのだから、たまらない。

リントは即死だった。原因は、インボード・ディスク・ブレーキの欠陥と巷間ささやかれたが、真相は定かではない。

セーフティ・ベルトを嫌っていたリントにも油断があったと言われても仕方ないところでもある。

ヨッヘン・リントは死したチャンピオンとなった。

その走りから”タイガー”と呼ばれたヨッヘン・リント。

最も速い男のひとりであったことだけは間違いない。

Jochen Rindt

1942.4.18〜1970.9.5

出走60回 優勝6回 Champ.:1970

空力+軽量を重視した「タイプ72」

ここで少しマシンの話をしたい。

先ず、リントをチャンピオンにした「タイプ72」だが、

デザインは、新進気鋭のモーリス・フィリップが担当したものであり、傑作マシンであることは、すでに触れたとおりだ。

それまでフォーミュラカーと言えば、いわゆる”葉巻型”と相場は決まっていた。

が、「72」は、このスタイルを一変させた。

ラジエターをフロントからサイドに移すことにより、ノーズコーンはウエッジシェイプとなった。

これは単にラジエターが移動したに留まらない利点を持つ。

つまりマシンの重心が中央になるということであり、理想的な重量配分が取れるというわけだ。

また、サスペンションにトーションバーを採用すると共に軽量化を図っている。

このように「タイプ72」は、空力と軽量化を徹底的に追及した、その時代の最新鋭F1マシンだったのである。

翌1971年、ロータスは72マシンと併用する形で、ガスタービンをパワーソースとした「56B」をF1界に持ち込んでいる。

実際には2戦のみ(オランダ、イタリア・グランプリ)の挑戦だったが、

いかにもチャップマン率いるロータスらしさが、ここにも見られる(4輪駆動マシンの「タイプ63」も1969年シーズンにトライしている)。

ベーシック・マシンとしての「72」の寿命は永かった。

マイナーチェンジを施しながらグランプリ戦線に投入し続けた。

1972年には、エマーソン・フィッティパルディ(Emerson Fittipaldi=ブラジル)が「72D」で5勝してドライバーズ・チャンピオン(61点)となり、

コンストラクターズ部門(61点)もロータスに、その栄冠をもたらしている。

この年から、ロータスのスポンサーは変わった。

それまでのカラフルなゴールドリーフ・カラーから一変して真っ黒の「JPS」(同じくたばこ会社/タイトルバック写真)デザインのものとなった。

1974年には、72Dに替わるマシンとして、ラルフ・ベラミーのデザインによる「タイプ76」が投入されたが、戦闘力は低く苦戦した。

その結果、再度72Eタイプが持ち出されるくらいであった。

翌1975年もロータス・マシンは、優勝なしに終わっている。

1976年、オーソドックスながらもニューマシン「タイプ77」をデビューさせた。

よりスリム化した77だったが、この年の最終戦「日本」(富士スピードウエイ)で、マリオ・アンドレッティ(Mario Andretti、アメリカ)が

1勝したに過ぎなかった。

マリオ・アンドッティのドライブする「タイプ77」。

”スーパー・スィード”、ロニー・ピーターソン

話は1973年に戻る。

この年、驚くなかれ、JPSロータスの前年チャンプ、エマーソンのジョイント・ナンバー1として、ロニー・ピーターソンの名前が連ねられたのだ。

ピーターソンは、確かに1971年のヨーロッパF2チャンピオンで、しかもF1はSTPマーチ(タイプ711・DFV)でランキング2位となっているドライバー。

しかし、エマーソンと同格というのには、正直なところ納得しかねる人も多かったのではないだろうか。

なぜなら、ティレルのジャッキー・スチュワートに次いでの2位といっても、

ピーターソンの成績は、1位が1回もなく、2位・4回、3位・1回、4位・1回、5位・1回の計33点(スチュワート=62点)だったからである。

だが、彼を選んだチャップマンの眼は正しかったようだ。

ピーターソンは、1973年、実に4勝する派手な活躍をしたのである。

しかも、優勝以外に2位・2回、3位・1回という、おまけまで付けて.....。結果、トータル52点で、エマーソンに次いでランキング3位となった(チャンピオンはティレルのジャッキー・スチュワート)。

Ronnie Peterson

このロニー・ピーターソン(Bengt Ronnie Peterson)は、1944年2月14日、スウェーデンのオレブロで生まれた。

父(ベント・ピーターソン)はパン屋を営んでいたが、いっぽうで500ccで行なわれていたF3レースに出場(第2次大戦直後)していた。

そんな環境に育ったピーターソンが、カートのレースにはいっていくのは、ごく自然なことといえた。

カートで、いくつもの選手権をものにして、やがてF3にステップアップしていくのだが、

ピーターソンがカート時代に強く記憶に残っているものに、こんなことがあったという。

それは、1966年のコペンハーゲンで行なわれたカート世界選手権で、マシンの調子が悪く(キャブレター不調)、

いくら頑張ってもトップを走れなかった時のことを指している。

彼はそれまで、ずっと勝ち続け、この大会でも、まわりの者も自身も勝つと信じ込んでいた。

それが勝てなかった。

トラブルだから仕方ないところだが、トップを走っていたのはイタリア人の少女(名前はスージー・レガネーリという)で、

けっきょく彼女が優勝、ピーターソンが3位に終わったのである。

世界の、ひのき舞台での、初めての惨敗であった。

しかしこのことは、ピーターソンの成長の過程で、いい経験になったはずである。

教訓は必ず活きるものなのである。

それはさておき、彼はこの年、ブラバム・コピーのF3マシンを駆った。ホルベイ・エンジン搭載車だったが、トラブルの連続で、

その後、本物のブラバムF3、そしてレイネ・ウイセール(Reine Wisell=スウェーデン、後にロータス、、BRM、マーチ等のF1乗車)と共にテクノF3へと乗り継いでいく。

1968、69年と、ピーターソンとウイセールは、F3レースを暴れまくる。

やがてピーターソンはイタリアで、ウイセールはイギリスをメインとして活躍し、

ふたりは1969年モナコF3レースで、この年初めて相まみえた。

激戦(2クラスに分かれた予選は共に1位)だったが、ウイセールはリタイア、ピーターソンが勝利した。

新興チームのマーチ・エンジニアリング、アラン・リースは、このふたりの、このレースを注目していた。

そして、その後のクリスタルパレス(イギリス)のレースで、ピーターソンがティム・シェンケンに次いで2位にはいった後、

リースは彼に、マーチ車に乗らないかと切り出したのだ。

結果的にピーターソンは、マーチF1チームの契約第1号となった。

しかし、マーチはクリス・エモン、ジョー・シファーとそれぞれナンバー1,2契約を結び、

はみだした形のピーターソンは、最終的にコーリン・クラップのチーム(プライベート)からF1出場することになった。

しかしピーターソンは、F3からいきなりF1への道を踏んだのではない。

69年シーズンの残り数戦F2レースをやり、大きなクラッシユも経験しているのである。

コーリン・クラップ・チームは、しかし財政的に逼迫していた。

ピーターソンは1970年、マーチ701でモナコに7位にはいる。が、そこまでだった。チームは壊滅してしまったのだ。同年のヨーロッパF2は、マーチ702でシーズン4位。

だがマーチ・ワークスは、71年シーズン、ピーターソンをF1チームのナンバーワン・ドライバーに抜擢、「タイプ711」を走らせたのである。

結果は、F1がスチュワートに次いでランキング2位。F2はチャンピオン(712)となった。

701に比べて711は格段に性能が上がっていた。

ピーターソン自身「あれだけの性能のマシンだったのだから、もっと良い成績を残さねばいけなかったと思う。もう少し経験を積んでいれば.....」と語っている。

翌1972年、ワークス・マーチは「タイプ721X」となった。

が、721Xは予想に反して戦闘力が低かった。

ピーターソンは、西ドイツ・3位、アメリカ・4位が精一杯の成績であった。

だが、シーズン中盤には、各チームから次年度のオファーが来ており、ピーターソンは、エマーソンとジョイント・ナンバー1という好条件のJPSロータスを選んだ、というわけだったのである。

マーチ〜ティレル〜ロータス、そして.....

ピーターソンに付けられた”スーパー・スイード”とは、スーパーなスウェーデン人の略で、

特別な活躍をした人という意味も、もちろんあるが、

ヨッヘン・リントの”タイガー”同様、荒削りな走りも指しており、

かえってこちらのほうが、ファンには魅力的に捉えられていたようだ。

ロータス72Dを駆ったピーターソンの走りには、その傾向が強く見られた。

ジョイント・ナンバー1らしく1973年は、エマーソンとピーターソンは各レースで1,2位を分かち合っていたのだが、

実はシーズン始めの頃は、ピーターソンがリードし、途中でだめになるケースが多かった。

これは”飛ばし過ぎ”によるマシンの壊れ(パーツの損壊)が原因の場合があり、

パーツの材質補強をすることでカバーしたという裏話も残っている。

1974年のマシンは「76」。戦闘力は低く、ピーターソンは3勝(モナコ、フランス、イタリア)のみ(ランキング5位)。

1975年は、4位・1回、5位・2回という惨憺たる結果だった。

あまりあることではないのだが、1976年、チャップマンは話し合いでピーターソンを第2戦(南アフリカ)以降、マーチに舞い戻らせている。

タイプ761でピーターソンは、イタリア・グランプリに勝つのだが、それくらいロータス「77」マシンは低調だったということにもなろう。

1977年のピーターソンは、エルフ・ティレル・チームにおり、6輪カーの「P34」にも乗ったが、パッとしない結果で終わっている。

1978年、ピーターソンはロータスに戻った。同僚は、アメリカ人のマリオ・アンドレッティである。

前年デビューした「タイプ78」は、グランド・エフェクトカーで、ウイングカーのはしりともいうべきマシン。

”技術革新のロータス”の名に恥じぬもので、アンドレッティが77年シーズンに4勝(ランキング3位)している。

78年仕様の「タイプ79」は、78を発展させたもので、ウイングカーとしての完成度を高めている。

ベンチュリー効果を最も高めた同マシン(78マシンも併用)で、アンドレッティは6勝してチャンピオンとなったが、

いっぽうで南アフリカ、オーストリアを制したピーターソンは、9月10日のイタリア・グランプリ(モンツァ)で、彼のロータス・マシンは、炎に包まれる事故に遭遇した。

(それはスタート直後、集団がバラバラになった、と思った瞬間だった)

ピーターソンは、ジェームス・ハントに助け出され、病院に運ばれ手術を受けたが、その甲斐なく翌日他界したのである。

Bengt Ronnie Peterson

1944.2.14〜1978.9.11

出走123回 優勝10回

チーム・ロータスの「光と影」

1979年、新素材を多用したベンチュリーカー「タイプ80」、80年の「81」、新設計の「87」や「91」(82年)も戦闘力が高いマシンとは、、とても言えなかった。

こうした中、1982年12月16日、コーリン・チャップマンはこの世を去った。54歳であった。

氏は、いうなれば伝説の人物であり、

数々のチャンピオン・ドライバーと共に生き、

数々のチャンピオン・マシンを作った、

これまた天才的なエンジニアであった。

特にシャシーと足まわりのセッティング、斬新な技術に関しては、ひときわ秀でた才能があったことは、誰も異論がなかろう。

現監督のピーター・ウオアーは、チャップマン亡き後のチーム・ロータスを引っ張り、現在に至っている。

ピーター・ウオアー自身は1963年、

日本で初めて開催された、鈴鹿サーキットの「第1回日本グランプリ・レース」に、

ロータス23を引っ下げて出場、レーシング・スポーツの部門で2連勝を残した、

モータースポーツ・ファンの記憶に強く残っている、その人その者である。

現体制のチーム・ロータスのメンバーは、師匠のチャップマンの”レースに賭ける”哲学、その魂を受け継いで頑張っている。

以上は、1989年前半期に記したものに多少加筆したものだが、

新経営陣のもとで進んだチーム・ロータスの道は、決して平坦なものではなかった。

マシン的には、ターボ時代を迎え、ルノーV6を載せた「94T」(1983年)、

デザイナーのジェラール・ドゥカルージュが加わって作られた「95T」(1984年)の時期。

そして、新進気鋭のアイルトン・セナを迎え、

95Tを発展させた「97T」(1985年)で、セナ2勝、デ・アンジェリス1勝と、ロータス久々の優勝を味わった時期(コンストラクターズ部門3位/71点)もある。

スポンサーは1987年から、永らく続いた黒のJPSから、黄色の「キャメル」(同じくたばこ会社)に変わっている。

やがて時代は、アクティブ・サスペンション

=簡単に言うと、路面状態をキャッチしたセンサーが、コンピューターによりサスペンションの数値を決め、積極的に作動させていく仕組み=

の技術(ロータスの開発着手は1982年と早い)が優位を占める時期(1987年)にはいり、

セナ2勝(3位、57点)、日本の中嶋悟もポイント(11位、7点)を挙げている。

もっともこの年から、ロータスのパワーユニットは、それまでのルノーV6から、強力なホンダV6に替わってはいるのだが....。

翌1988年は、アクティブサスからノーマルサスに戻りり苦戦。

そして、ターボ禁止〜NA(自然吸気方式)になった1989年以降、タイプは101となったが、残念ながら戦闘力はなかった。

この年のベルギー・グランプリでは、信じられないことだが、

ネルソン・ピケ、中嶋悟の両選手が共に予選落ち、本番グリッドにロータスの姿がない、という異常事態が起こってしまっていた。

「101」のシャシーもいいとは言えなかったが、パワーユニットの「ジャッドCV V8」が非力過ぎた。

チーム・ロータスは、その後もパワーユニットに泣かされる。

1990年:ランボルギーニV12

1991年:ジャッドEV V8

1992年:フォードHB V8

1993年:同

そして1994年、無限ホンダV10エンジンを手にしながらも、

名門ロータスは、F1レースから撤退し、2001年の今日に至るまで、残念ながら復帰の話は伝わってきていない。

光と影。誤解を恐れずに敢えて言うなら、どんな分野にもこの部分があり、技術の分野も決して例外ではない。

名門ロータスにも、この光と影がレースという場に色濃く反映され、

そして、今、このドラマに一応の終止符が打たれたのである。

(了)

Gold Leaf Lotus72/Jochen Rindt

同文中に登場の、他界した各氏のご冥福を心からお祈り申し上げます。

白井景

photo:シェル石油、ベストカーガイド/F1 BOOK、AUTOSPORT、日本インディカー・レース大会プログラム、「DIE NEUEN MATADORE」、NGK、「’77日本グランプリ」プログラム