{新シリーズ} ・F1の科学・

・F1の科学・

text:拙著「最新版 F1面白ゼミナール」1992年/六興出版より

4.”スペシャル・ガソリン”

ーこの言葉の持つ意味と、事の真相

先ず最初にお断りしておきます。タイトル下にも記したように、この記事は1992年当時のまま掲載しています。したがって現在では、このセクションの事情は、かなり変わっていると思います。その辺をお含み置きご覧ください。

<<<

マシンの改良に伴って、レース用ガソリンもまた、激しい勢いで研究・開発されている。

ここ1,2年のあいだに、”スペシャル・ガソリン”の名前を聞いたことのある人も多いだろう。

スペシャルの名の通り、このガソリンを使うことによって、レースの勝敗が大きく左右され、チームを始めとするレース関係者は、争うようにこのスペシャル・ガソリンに目をつけたのである。

スペシャル・ガソリンというものを、始めて投入したのは、1990年のフェラーリだった。

大手オイル会社のAGIP(アジップ)が開発したもので、植物性の添加物によって、その効果は絶大だった。

<<<

91年にはいると、ELF(エルフ)が、アジップのお株を奪って、ウイリアムズに協力。

マクラーレンのSHELL(シェル)は、当初はスペシャルはやらないと豪語していたのだが、目に余る効果を見せつけられて、ついに91年シーズン半ばにスペシャル・ガソリンの投入を決めた。

さらに91年の終わりには、BP(ビーピー)とMOBILE(モービル)もスペシャルの研究に乗り出した模様で、こうして”ガソリン戦争”は留まるところを知らず、激化していったのである。

<<<

いったい”スペシャル”とは何なのか?

91年のガソリン戦争では、スペシャルと言えば有鉛オイルだった。

無鉛に比べて性能が抜群にいい有鉛。

この有鉛オイルにいろいろな化学物質を調合したものが”スペシャル”なのである。

<<<

もちろん、ガソリンにもレギュレーションはある。

燃焼率を表すオクタン価が制限されているし(91年は102RONまで。92年は100RONまで)、混入物や気圧にも制限がある。

ところが、鉛の含有量には規制がなかったのだ。

そのため、鉛素による強烈な悪臭と、目などへの強い刺激が”スペシャル”によっていっそう引き起こされ、人体への悪影響が心配されたのだ。

<<<

無鉛ガソリンを義務付けようとする動きは91年には既に出ていた。

だがフェラーリが、すかさずこれに待ったをかけて認められ、もう1年の猶予が与えられたのである。

92年から、鉛の含有量は、リッター当たり0.013以下とすることが決定している。

<<<

ガソリンは、時に「魔法の水」とも言われる。

ガソリンの改良は、エンジン・パーツをガソリンの性能に合わせてさえいれば、エンジンのチューニングよりも早く、手軽に出来る。

これにより、スペシャル・ガソリンは30%も効率をアップさせたほどである。

<<<

近年はガソリンの種類も驚くほど多い。

高速、低速などサーキットの違いや、気温(オイルの気化率に関係がある)、標高による沸点の差などによって使い分ける。

最近は、エンジンやタイヤ同様、ガソリンにも予選用のものがあるほどだ。

理想のガソリンは重量が軽く、燃費の良いもの。

そして、地味な実験・研究によって、エンジンやコースに合わせた最高のセッティングを行なえば、確実に好結果に結び付く。

<<<

ガソリンは、オクタン価が高ければ高いほどパワーが出る。

15年前のF1では75〜80だったのが、今では100を超えるほどだ。

例えば、インディ500では、オクタン価を出すためにガソリンではなく、メタノールを使っている。

メタノールは発火点は高いが、すぐに燃え尽きてしまう欠点がある。

F1のスペシャル・ガソリンは、そのメタノールに近い性能を持っていると言えよう。

<<<

ただ、これまでは、それだけのオクタン価と、様々な性能を出すために有鉛であることが不可欠だった。

92年のレギュレーション改定によって、今後はどうなるのか。

しかし、さらに新たなスペシャルを完成させるべく、メーカーの争いが続くことは予想に難くないが....。

<<<

もうひとつ、92年に注目すべき動きがある。

ELFが再びティレルへの供給を決めたのだ。

ティレルとELFのコンビは、ティレルが1968年にグランプリへ参加した時に遡り、ドライバーズ2回、コンストラクターズ3回のチャンピオン・タイトルを獲得している。

この共同参戦が、新たな歴史の輝かしい1ページを飾ることになるだろうか。

(この項終わり)

(次回は”コンピューター・システム”の予定)

3.飛躍的な進歩を遂げる新材料工学

”カーボン素材”のシャシー

<<<

一般にシャシーと呼ばれるのは、クルマのフレーム、つまり骨格のことである。

その骨格に内臓や皮膚やいろいろな器官がついて、ひとつのボディとなることは、身体もF1マシンも同じである。

フレームは、とにかく強くて、しっかりしているものが良い。

剛性が高くないと、変形がひどく、フレームにかかる力に耐えられないのだ。

サスペンションやタイヤへ、モロに悪影響を及ぼしてしまう。

<<<

戦前のグランプリ・マシンには、”ハシゴ”フレームという、その名の通り、鉄で梯子を組んだようなフレームが使われていた。

その後、鋼管をつなぎ合わせたスペースフレーム(パイプフレーム)へと進歩する。

そして1962年、革新的なフレームがF1界に登場した。

現在(92年当時)のシャシーの基盤となっているモノコック構造である。

これは、コーリン・チャップマンの設計で、1962年にデビューしたロータス25で始めて使われた。

俗にフレームレス(フレームなし)とか、その形が似ていることからバスタブ(浴槽)と呼ばれることもある。

<<<

当初の材質はアルミニウムで(アルミ・モノコック)、その後、剛性の補強としてアルミハニカム・モノコックへと進化していった。

ハニカムというのは、八チの巣という意味で、六角形の箱(六角柱)を張り合わせている。

1967年、やはりロータスの、タイプ41でシャシーは進化した。

コスワースDFV・V8エンジンを、シャシーの一部として使う、構造部材(強度部材)方式が採り入れられたのである。

<<<

今や、モノコックが当たり前になった。

改良の手が休まらないのは材質面においてであろう。

何と言っても、カーボンファイバーの出現は、これまでの常識を打ち破るほど画期的なものだった。

カーボンファイバー(炭素繊維)は、簡単に言えば、炭素と水素から出来たアクリル繊維を熱処理したもの。

その糸(繊維)の束を圧縮したり、つなぎ合わせたりして、合成樹脂で接着しているのである。

現在は、いろいろな加工によって、さらに性能を高める研究が続いている。

カーボンファイバーと様々な物質とを合成したものの総称をカーボン・コンポジットと言い、現在のシャシーにはCFRP(カーボンファイバー・ラミネーテッド・プラスチック)が使われている。

<<<

カーボンファイバーは、スペースシャトルを始めとした航空宇宙産業で、セラミックと共に使われ始めた。

今では様々な分野に応用、利用されている。

ボート、釣り具、ゴルフ用品など、カーボンファイバーを扱う新産業は、時代の花形として飛躍的に伸びている。

カーボンファイバーの特徴は、軽くて、しかも強靱であること。

重さは鉄の5分の1しかないのに、5倍の強度を持っている。

<<<

熱に対して非常に強いことも重要な特色だ。

F1では、ブレーキのディスクローターやパッドにもカーボンファイバーを使うようになった。

高回転のローターをパッドで押さえつけると、ローターからは瞬間的に500度C〜800度Cの熱が放出される。

鉄製のローターだと、高温になるとブレーキの作用が不安定になるが、カーボンファイバーなら高温にも耐え、歪み、ひずみにも強く、かつブレーキを踏む力も一定で、しかも少なくてすむのだ。

<<<

始めにシャシー(フレーム)はクルマの骨格だと言ったが、その骨格がカーボン・モノコックになったことで、効果が最も顕著だったのは、安全性の向上である。

剛性がアップしたのと同時に、繊維素材ならではの”しなやかさ”によって、クラッシュなどの衝撃が和らぐのである。

繊維の復元力、弾力とでもいおうか.....。

<<<

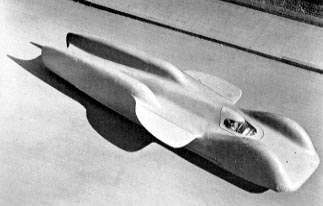

カーボン・モノコックを、最初にF1に採用したのは、1981年、ジョン・バーナードによるマクラーレンMP4/1だった。

カーボンファイバーの開発には、専門の技術者と多額の費用がかかるが、マクラーレンなどの大きいチームでは、専門部門まで設けている。

モノコック・シャシーの外側に、ボディカウルを被せるのが普通だが、カーボン・ファイバーの登場でカウルのない、いわば裸の姿でレースをすることも理論上、可能になったと言える。

カーボンファイバーを採用したマクラーレンMP4シャシー。

カーボンファイバーを採用したマクラーレンMP4シャシー。

(この項終わり)

(次回は”スペシャル・ガソリン”の予定)

2.強烈にドライバーを襲う、

縦・横重力加速度の世界

”G”

<<<

G(ジー)というのは、重力加速度を表す記号である。

(Gravity=地球引力;重力)

F1では絶えず、強烈なGがドライバーの全身にかかる。

そこが、F1が肉体的に過酷なスポーツだといわれる所以でもある。

Gには、横Gと前後(縦)Gのふたつがあるが、コーナリングの時に、横へ引っ張られるのが横Gである。

コーナーを曲がると遠心力がかかり、曲がる方向と逆の向きに身体が倒れるということは、普段、クルマに乗っている誰もが経験することである。

1Gが身体にかかるというのは、その人の体重分の力が全身を引っ張っているのと同じことになる。

一般車がコーナーを曲がる時は、0.6〜0.8Gくらいで、身体は倒されるが、これは充分耐えられる力だ。

高性能のスポーツカーだと、1〜1.2Gほどになる。

それがF1だと、なんと3.5〜4.5Gにもなるというのだ。

約250〜280kgという、もの凄い力が頭から爪先まで、血液や内臓の隅々までを引っ張っていくのである。

<<<

横Gを、遠心力Fとして正確な数値で表すと、次の公式が求められる。

{M(質量)xV(速度)}X2乗

F(遠心力)= ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

R(半径)

ちなみに、遠心力と反対に作用する力に求心力がある。

求心力はタイヤのグリップ性能にも左右されるが、この求心力と遠心力の力関係が崩れた時にスピンが起こることになる。

前後(縦)Gもまた、F1の世界では、他と比較にならないほど激しいものである。

普通車に乗っていても、多少の前後Gは感じている。

発進する時、または加速した時に、前後に引っ張られる力がそれである。

<<<

クルマの性能を計る時、0〜400m加速で調べることがある。

停止しているそのクルマを400mまで走らせて、何秒かかるかを測るのである。

一般車が15〜16秒、スポーツカーだともう少し速くて13〜14秒ほどで400mに達する。

F1マシンは、タイヤのグリップ性能が非常に高いこともあって、約9秒という数値が出ている。

公式に当てはめて、この時のスピードを割り出してみると、

V(速度)=GxT(時間) G=9.8m/秒

=9.8x9(秒)

=88.2m/秒

=時速317km(というスピードにたどり着く)

400mの地点までに、これだけのスピードを得るには、相当強い前後Gがかかってくるというわけである。

<<<

大気圏から成層圏へ、あるいは成層圏から大気圏に突入する時のGは、6〜8Gだというが、これは何秒という一瞬のあいだに起こるものだ。

F1の場合は、加速という加速、コーナーというコーナーで、それこそ強烈なGを体験しなければならない。

1レースで同じコースを60〜80周、1時間以上もこの極限の状態に耐えなければならないのだ。

レースを終えたドライバーは、たいてい、首と上半身の痛みを訴える。

シートベルトが6点式フルサポーティングなのと、フルバケット・シートに身を包むので極端に身体がずれることはなくても、ベルトによる締め付けが激しい。

ドライビングの最中に動くのは足先と腕だけ。

ステアリングを握り締める腕と手の平も酷使される。

前方を見つめる眼の疲労も激しいし、これらの運動により発生する熱によって、全身の体力の、相当な部分が奪われる。

レース中の神経は、ただ一点のみに集中される。

集中力(コンセントレーション)が切れた時、また、レース後にしばしば見られるような空間識失調(自分の置かれた状況が正しく把握できない)が起きた時は即、事故につながる。

<<<

現在(92年当時)よりも縦Gの強かったターボカー、横Gの強いベンチュリーカーが禁止されたことは、生身のドライバーの安全性を考えるといいことだったろう。

しかし、実際にクルマ(マシン)を走らせるというのは、計算で出したGの値よりも、もっと複雑な力の連続だ。

エンジンやタイヤからの振動など、いろいろな力がすべてドライバーに関わってくる。

そういうことからも、アクティブサスや、セミオートマなどの新システムは、ドライバーの疲労度を軽減させるうえで、大いに期待されるテクノロジーではある。

F1マシンを駆るドライバー達は、それまでに各種のレベルのレースを経験し、肉体を絶えず鍛えている。

いうまでもなく、誰もがF1ドライバーになれるものではない。

F1において、人間が挑戦するスポーツとしての意義が、そこにあるのだとは言えないだろうか。

(この項終わり)

次回は、”カーボン素材のシャシー”の予定。

1.

見えざる敵、空気との戦い

<<<

F1レースには、ドライバー同士、チーム同士の戦いがあり、その中にもエンジンの戦い、ガソリン、タイヤの戦い、と様々な競争が絡み合っている。

そこでもうひとつ。

目に見えない存在を相手に日夜、格闘が行なわれていることをご存じだろうか。

相手は空気。

ふだんの日常生活ではあまり意識して考えることのない空気だが、この地球上では、スピードを求めるとどんなものでもこの”見えない空気の壁”にぶち当たることになる。

スペースシャトルが地球に戻る時、何万度というもの凄い熱を受ける。

これは、空気のない成層圏から、空気のある大気圏に突入した時に起こる。

まさしく空気の壁を突き抜けた瞬間に発生する熱で、それほど強い衝撃なのである。

<<<

それほどの衝撃とは言わなくても、飛行機も新幹線もF1も、この空気の壁を切り裂きながら進んでいる。

ふつう時速120kmを超えると、この空気の壁を感じてくる。

クルマは車重が重いので耐えられるが、生身の人間は120km/hで進むことは出来ないだろう。

瞬間スピードが200km/hを超えるスピードスキーという競技があるが、ある程度の装備を身に着けても、もの凄い熱エネルギーを放出しているはずだ。

話をF1に戻そう。

速く走ることが最大の目的であるレースでは、初期の頃は、もっぱらこの空気抵抗をいかに避けるか、いかに空気に逆らわずにうまく切って進むかが勝負の鍵であり、研究の対象であった。

そして1970年後半からは、同時に空気をいかに利用するか、つまりダウンフォースを獲得するという積極的な姿勢が研究の対象に加わるようになるのだ。

現在でも、うまいマシン作りというのは、出来るだけ空気に逆らわないデザインで、なおかつダウンフォースを出来るだけ得ることだと言っていいだろう。

それらもすでに、引き出せる効力のほとんど限界まで競われている。

<<<

空気に逆らわないクルマの形として、先が鋭く尖っているウエッジシェイプと卵型(雨滴型)のふたつが考えられてきた。

初期のレースではトロッペン・ベンツという、横から見ると雨の雫のような形のクルマもあった。

ウエッジシェイプは、後方へ向かって空気が放散してしまうが、筒型(葉巻き型とも呼ばれた)にそのデメリットはない。

しかし筒型も、空気が後ろに流れると、形が放散型となっているために空気を下へ巻き込んでしまう。

この巻き込みが浮圧の原因にもなりかね、それを調整するために戦後のF1マシンにはリヤウイングが設置され、ダウンフォースを得られるようにしたのである。

後ろが沈むと、こんどは前が浮いてしまうのでフロントにもウイングを付けた。

こうしてアイデアがアイデアを呼び、見えざる壁との戦いが続いた。

<<<

速度記録車(ジェット装置)という特別車で、空気抵抗(Cd値)を極力下げ、ダウンフォース値を極力上げていくと、速度はマッハを超す。

マッハ(音速)1は時速1000km強である。

マシンは燃え上がる寸前で、ドライバーズ・シートの気圧は限りなくゼロに近づく。

また液体水素を燃料に使った旧ソ連の戦闘機がマッハ6も可能にしようとしていたことが明らかになっている。

大気圏内での空気との究極の戦いは、今ここまできている。

<<<

空気の性質を知ると、他にも興味深いことが分かってくる。

例えばレースでは、スリップストリームという現象だ。

F1マシンのタイヤはむき出しなので、すぐ後ろには激しい乱流が渦巻く。しかし、1台のマシンにピッタリと重なるように後ろについて走ると、空気は勢いよく前のクルマから後続のクルマへ駆け抜けるので、マシンとマシンのあいだの空気の層は、限りなく無に等しくなるのだ。

直線でのオーバーテイク(追い越し)に、このスリップストリームは欠かせない。

空気の層が薄くなると、後ろのクルマが前のクルマに吸い寄せられ、ギリギリのところでステアリングを横に切れば、難なくスルリと前の1台を追い抜くことが出来るのである。

しかし、あまり頻繁にこれを使うと、後ろにくっついているマシンに空気が行き渡らなくなる。

勢いエンジンの故障(オーバーヒート)につながるのだ。

風洞実験装置/1991年当時

(photo:1991 F1 Official Program)

<<<

現在のF1では、コンピューターによる複雑な力学計算も可能だし、風洞実験のような大がかりな実験も出来る。

しかし、歴史をひも解くと、昔はいかに大変な空気との戦いをしてきたのかが分かるだろう。

F1マシンのタイヤを覆い、空気をより直線化させるロングテール(後ろの長いボディ)にしたら、現在の3.5リッター(92年当時)でも、最高時速400kmが可能だろうといわれる。

しかし、そこはレギュレーションがしっかり見張っている。

戦いの相手は空気だけではなかったのだ。

ロングテールのかつての代表格では、ポルシェ917LM(907,908も同様)、フォードGTJなどが有名。

1972年のロータス78は、第二の革命マシンであった(第一の革命は、言わずと知れたシャシーのモノコック化だ)。

鬼才コーリン・チャップマンによる”ウイングカー”の登場だ。

<<<

サイドポンツーンの中に、文字通り羽根を付け、さらにスライディング・スカートを持ち、リヤのコイル、ダンパーユニットもインボード化してしまった。

この、タイプ78のダウンフォースは、この上もなく強力だったから、各チームがすぐに真似をし始めたことは言うまでもない。

ロータス78のサイドスカートは、シャシーの下を通る空気を横から逃さないように囲ったもので、カウルの横面(最下部はゴム材使用)は地面とすれすれまで垂れ下がっている。

同じ頃、ブラバムBT46-2には、最後部に水中翼船のようなファン(扇風機)が取り付けられた。

この「ファンカー」は、ボディ・リヤ内部に集められた空気を後ろから吸い出してやることで、ダウンフォースを得るものだった。

ウイングカーとファンカーの威力は、当時のエンジンによるパワーよりも効果的だったのである。

しかし、まもなく、どれもがレギュレーションで禁止されてしまう。

スカートが剥がれて、直進できないクルマによる事故が起きたり、ウイングカーは、あまりにもダウンフォースが強過ぎて、コーナリングですさまじい”G”がかかったため、ドライバーの限界を超えると判断されたのである。

<<<

1981年には、ウイングカーの力が忘れられなかったロータスが、またしても突飛なアイデアを思いついた。

ロータス88には、取り外しのできる「空力処理が内包された」カウルがあり、”ツインシャシー”と呼ばれたのがそれだ。

しかしこれは、レース前の車検には通ったのだが、ライバル・チームからクレームがつき、一度も決勝レースを走らないまま、禁止されてしまった。

<<<

その後のスピード競争は、ターボ・エンジンの時代へ移行する。

が、これもまた禁止されてしまったことはご承知の通り。

どれもこれも禁止となってしまった。

ではどうするか。

それでもマシンは空気と戦う。

例えば、タイヤの脇にむき出しになっていたダンパー。

空気抵抗を避けるために、ボディの内側に立てるようになったが、現在ではさらに進歩して、たった1本が寝かされた状態でシャシーの上に完全に納まっている。

タイヤとシャシーを結ぶサスペンション=ダブルウイッシュボーンの1本をとってみても、その細い棒切れですら、空気抵抗を考慮した形となっているし、ウイングのデザインも改良に改良を重ね、それは終わることがない。

<<<

以前、6輪のマシン(ティレルP34)が走ったことがある。

前に4つ、後ろにふたつのタイヤだ。

前輪の空気抵抗を落として、4輪で接地することで路面ホールドを上げるのが狙いだった。

もっともこれはレギュレーションにかなっているとはいえ、全体重量とパーツの数の増加がマイナスとなり、1〜2度優勝の後、消えてしまった。

アイデアひとつで、レースがもっと面白くなるはずである。

(この項終わり)

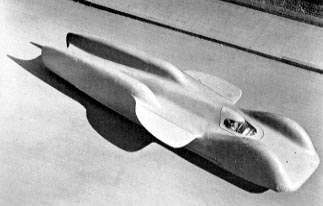

戦前の、ベンツ・スピード記録車。

流線型という言葉がピッタリだ。

(photo:Porsche Gmbh)

*次回は強烈にドライバーを襲う、縦・横重力加速度”G”の世界

・F1の科学・

・F1の科学・ カーボンファイバーを採用したマクラーレンMP4シャシー。

カーボンファイバーを採用したマクラーレンMP4シャシー。