90年代初頭、革新的(イノベーション)なメカがF1マシンに続々と投入された。それらは、今は姿を消したものもあるが、(現在とはまた違った)華やかな時代の、これらのトレンドを10年経った今振り返ってみるのも、あるいは一興と思い、いくつかを(簡単ながら)紹介してみることにした。テキストは、おこがましくも拙著を引用させて頂いた。本書をお持ちの人がいたらご容赦願いたいし、「メカ解説」と一部重複する箇所もあることをお断りしておきたい。また、新しく始める(近々アップ予定)”F1サイエンス”にも関連性があるので併読頂ければ幸いです。2002/9/26。

【Menu 4.】

”シ−ケンシャル”の煩わしさを解消!

セミオートマ・ミッション

>>>

91年シーズンから、突然、騒がれ出したのがセミオートマだ。

フェラーリが1990年、フェラーリ”642”で好成績を収めたのがきっかけだったが、その後、各チームで研究が盛んになり、92年からはウイリアムズが”FW14B”で、また、マクラーレンも”MP4/7”で、こぞって採用することになった。

オートマ、AT車、オートマチック車などの言葉は、一般にも普及しているので馴染みがあるだろう。

しかし普通車とレーシングカーでは、ミッションのオートマチック(自動)化の現状はチョッと違う。

ただ、変速の時に、クラッチを使う面倒臭さを省いたという点では、どちらも大きなメリットであるには違いない。

>>>

簡単に言うと、F1のセミオートマというのは、1速はクラッチを使うが、2速以上はクラッチなしで操作する仕組みである。

従来のF1マシンでは、コクピットの右手に縦型に1列(シーケンシャル・ギヤ:上方から1速〜6速)のシフトレバーがあって、クラッチを踏みながらギヤを入れていった。

セミオートマ化すると、1速はクラッチを踏むけれども、後はステアリングの裏にあるレバーを指で動かすだけで、シフト操作出来るのだ。

>>>

運転の簡易化は、ドライバーにとって大きな負担軽減となる。

F1では普通、サーキットを1周するのに50回も60回もシフトチェンジをする。

その際、どうしても右手をステアリングから離さなければならない。

単純に考えても、両手をステアリングから離さずに安定させたまま、指だけでシフトチェンジ出来るというのは、ドライバーにとって肉体的なことだけでなく、精神的にも楽であることが分かるだろう。

>>>

速く走らなくてはならないF1マシンが、シフトチェンジの自動化にこぎつけた裏には、もうひとつ理由がある。

現在のNA(自然吸気)エンジンでは、通常はどうしてもピーキーなタイプを追求することになる。

だから、ギヤの数を増やしてやれば、スムーズにクルマを引っ張って加速することが出来るのだ。

>>>

ギヤが5速、6速が当たり前となっているF1マシンだが、フェラーリでは7速、ロータスと技術提携しているコマツは、8速にも挑戦している。

こうなると、ただでさえシフトチェンジの多さに加えて、チェンジミスにもつながる。

このことからもセミオートマ、あるいは”夢のミッション”とも言われるフルオーマへの研究開発は、今後ますます盛んになることは間違いない。

>>>

早くもウイリアムズでは、FW14Bに、1速をボタン操作ひとつで挿入可能のフルオートマを採用している。

ウイリアムズのそれで、ひとつだけ難点があるとすれば、それは、1速から6、7速まで順番にしかはいらないことだ。

逆も同じで、つまり、ミッションの”飛ばし”が出来ないのである。

>>>

レーシングカーのミッションの基本として、ぜひ知っておきたいものに、ドッグクラッチがある。

これは一般車にはなく、エンジンの回転数さえ合わせれば、クラッチがなくてもギヤがはいる仕組みのことである。

レーシングカーのオートマというのは、クラッチでミッションをつないだり、外したりという動きを、コンピューターで自動的に行なうようになっているのだ。

前述のドッグクラッチも、推測だが、各チーム共併用していると考えられるのだが、どうだろうか。

>>>

ギヤを変速するための具体的なシステムは、各チームのマル秘事項だが、フェラーリは電磁(ソレノイド)式、ウイリアムズは水圧式(と言われる)、その他にも油圧式など数種類がある。

ベネトンも現在、セミオートマ化を強く押し進めているし、天才デザイナーの呼び声高いジョン・バーナード氏も、フルオートマの開発に力を入れているひとりだ。

実現すれば、ドライバーは運転だけに神経を集中することが出来、本当の意味でのレーシング・コンペティションが行なえるというものである。

(この項終わり)

(最終回は「F1マシンの基本構造」の予定)

【Menu 3.】

空気の流れを巧みに利用した

空気の流れを巧みに利用した

代表的システム、

”リヤディフューザー、

アンヘドラルウイング”....。

マクラーレン・ホンダに

装備された”バットマン”

ディフューザー。

>>>

速く走るために、F1マシンは出来るだけ軽く設計される。

馬力は一般市販のスポーツカーの3倍もあるが、全体重量は軽自動車ほどしかない。

そんなクルマが時速300kmで走ることを想像してみてほしい。

ちなみに、セスナ機の速度が300km/hである。

こう考えると、F1マシンが空中に浮き上がって走ったとしても、おかしくないように思えるだろう。

だが、クルマは宙を飛ぶよりも、地面と接していたほうが速く走れるのだ。

これは、空気力学的に証明されており、空気を考慮に入れることなしには、マシン・デザインすら出来上がらない。

空気については「F1サイエンス」の項を併照頂きたい。

>>>

速く走るために、エンジンを良くする、シャシーを改良する、これは当たり前。

しかし現在は、クルマを浮かせずに、いかに地面に押さえつけるかという研究が、最も重要な課題のひとつとなっている。

クルマを押さえつけるにはダウンフォースが必要だ。

走っているマシンにこの力を与えるためには、どうすればよいのだろうか。

空気の特性として覚えておきたいものをふたつばかり挙げておこう。

いずれもダウンフォースが得られるものである。

>>>

まず空中に物体(羽根)を吊り下げ、物体上下の空気の流速(密度)を変える。

上部の密度のほうが濃ければ物体は浮き上がり(飛行機の翼はこの原理を利用)、逆に薄ければダウンフォースがかかる。

もうひとつは、流れてくる空気を途中で収束し、再び広げてやるという行為。

これも下向きの力を得ることが出来る。

では具体的に、マシンのどの部分にその工夫がなされているのだろうか。

まず明らかなのは、リヤとフロントの両ウイングだ。

ウイングのデザインも細部が各チームによってまちまちで、なかなか興味深い。

>>>

空気を利用したものは、長い間にいろいろと試されてきた。

その中でも、近年最高のヒット商品(?)といわれるのが、リヤディフューザーであろう。

これは前に述べた、空気を収束して再び放つという、まさにそれを実現したもの。

フラットボトムのさらに後ろに装着され、放出部分がコウモリの羽根に似ていることから、(マクラーレンの場合)俗にバットマン・ディフューザーとも呼ばれる。

この原理を利用したものには、以前、シャシーの両脇(サイドポンツーン内)にウイングを装着し、この効果を挙げたベンチュリー・システムというものもあった。

ウイングカーとも呼ばれ、効果は絶大だったが、まもなくレギュレーションで禁止されてしまった。

>>>

リヤディフューザーは、実にうまく「法」の目をかいくぐっている。

マクラーレンが初めて開発した後は、どのチームも次々に真似をして、その後は全車がこのシステムを導入しているのだ。

それほど”オイシイ”システムなのである。

>>>

1990年にフェラーリが開発したボーテックス・ジェネレーターも、すばらしいアイデア品だ。

これは、タイヤの猛烈な回転によって乱される空気を整えて、リヤへきれいに流してくれる、前輪の脇についた何の変哲もないような筒状のものだ。

しかし効果は抜群で、厳しいレギュレーションにはすでに目をつけられている。

ヒョッとすると、近いうちに使用禁止を宣告されるかも知れない。

>>>

最後に紹介するのは、90年のティレル019が採用した、ハーベイ・ポスレスウエイトの考案によるアンヘドラル・ウイングだ。

それまで水平が常識となっていたフロント・ウイングだが、ノーズの左右を極端に下へ下げたもの。

下反角迎角翼、また、昔の英国戦闘機コルセアに似ていることから、コルセア・ウイングともいわれる。

現在(92年)では、各チームとも似たような設計のフロント・ウイングを持ち、最新版のそれは、ノーズコーンだけを高くしている。

ノーズ下を通る空気が整流となり、ボディ下面を通ってリヤディフューザーの効果を高める。

フロント・ウイング上方の空気は、サイドポンツーンへの空気の流れをスムーズにするので、冷却効果も上がるのだ。

(この項終わり)

次回は「セミオートマ・トランスミッション」の予定。

【Menu 2.】

90年代の先端兵器、

90年代の先端兵器、

”不等長エアファンネル&

排気バルブ・システム”とは?

91年日本グランプリ出場時のホンダ

V12エンジン。エアファンネルの寸法

が可変した。

>>>

80年代後半から90年代にかけて、いくつかの興味深い開発競争が盛んに繰り広げられている。

アクティブ・サスとセミ・オートマは間違いなく90年代のニュートレンドだし、空気圧でダウンフォースを得るための新しいシステムも見逃せないものがいくつかある。

これから紹介する”不等長エアファンネル”と”排気バルブ・システム”も、ここ1〜2年のうちに考案されたもの。

アイデアは実に巧妙で、これから各チームがこぞって開発に乗り出してくることはまず間違いない。

エアファンネルというのは、エンジンに空気を取り込む筒型の入口のことで、エンジンの上部にラッパのように並んでいる。

エンジンの気筒数は、このラッパの数に準じている。

ファンネルとは”じょうご型”の意味で、エンジンは、ここから空気を取り入れて圧力をかけ、筒状の中間から噴射される燃料のガソリンとを合わせて点火、作動する。

不等長エアファンネルというのは、その名の通り、すべてのラッパの長さが同じではないということ。

このシステムは、エアファンネルの長さにエンジンの回転数を合わせて気筒(シリンダー)のいくつかを上下させるというもの。

いくつ上下させるかはメーカーによって異なっている。

通常エアファンネルは、ピークパワーの高い高速型には短く、中低速トルク時使用には長めのものを使う。

>>>

F1のエンジンは、一般に、高回転・高出力型が好んで使われる。

しかし、例えばモナコのコースでは、中低速で粘りのあるエンジンのほうが効果的である。

もちろんエンジンも、サーキットに合わせたセッティングがされるのだが、高速と中低速をレース中に使い分けるエアファンネルというものは、今までにはなかったのである。

91年シーズンの後半になってから、ホンダとフェラーリが初めて、この可変長(長さを変えられる)エアファンネルを実戦に投入した。

ホンダもフェラーリも、どちらかといえば高回転・高出力型エンジンである。

短いだけだったエアファンネルを、エンジン回転に合わせて長くしたり、短くしたり、自由に調節できるようにしたのである。

ホンダは、これよりも前にF1で、これと同じ原理のシステムを採用していたことがある。

今から27年も前(現在からだと37年前)の、レギュレーションが1.5リッターの頃である。

ただし、そのホンダRA271〜2・V型12気筒の場合は、エアファンネルが山型の固定式であった。

そういうわけで、ホンダにとっては再度のトライともいえる今度の最新型であるが、現在は昔とは違って、コンピューターを使った緻密な研究が可能だ。

空気を取り込む時の圧力の波を細かく測定して計算し、ピーク時を逃さないで吸気バルブを開けてやることが出来る。

エンジンの回転数に合った、最も効率のいい方法やタイミングを割り出せるようになったのである。

>>>

では、もうひとつの排気バルブ・システムへ話を進めていこう。

はいってくる空気の量や流れを、エンジンに合わせて調節するのなら、出て行くガスについても同じようにうまく処理したくなるのが人情。

排気ガスがポートで充満すると排気干渉を起こし、必然的に着火が悪くなる。

そこで、膨張管で排気をスムーズに流してやるわけだが、しかし逆に、排気ガスを閉じ気味にすることで、この流れはつまり気味となり、燃焼室内はガスと空気が充填する。

したがって点火による爆発は強くなるのだ。

このように、吸排気の流れがスムーズならば、それでいいとは一概には言えないのである。

詳細は後述するが、吸排気と火焔伝播の関係は非常に難しくデリケートな問題だが、エンジンにとっては大変重要なテーマなのだ。

これらふたつのエンジンの吸排気システムを改良することによって、より多くの空気を取り入れて、きれいにムダなくガソリンを燃やせるようになる。

空気の取り込みと排出のためのシステムが、なんのひずみも起こさないで規則正しく働けば、結果的に加速性能がよくなる。

またそれだけでなく、エンジン周囲の駆動系にかかるショックも減り、マシンの揺れが少なくなって安定するというものだ。

チョッと分かりにくいが、写真の

中央下部に取り付けられている

のが排気バルブ。

フェラーリF92A。

>>>

>>>

排気は、排気(エキゾースト)マニホールドという長くくねった複数の管を通って外へ放出される。

排気効果を高めるために、それらの管は、途中で3本ごとに1本の管へと収束される。

排気バルブはこの収束部近辺に取り付けられ、エンジンの回転数によって変化するガスの圧力と流れを、自動的に調節出来るようになっている。

F1用のエンジンで、これらの吸排気システムの改良が特に重要な意味を持つのには、また別の理由がある。

一般車では、空気の吸い込みとガスの出口部分にバルブがあって、開けたり閉じたりしながら空気を送り込んでいる。

その時、吸気バルブが開いていれば排気バルブは閉じ、吸気が閉じていれば排気は開くようになっている。

ところがF1のように、高回転のエンジンでは、バルブオーバーラップという特徴的な状態を引き起こすのである。

つまり、吸排気のバルブが、いっぺんに両方共開いてしまうのだ。

すさまじい勢いでエンジンを回転させるのだから、これまたすさまじい勢いで空気を送り込んでいるというわけだ。

バルブオーバーラップが起こると、管の中の気圧に変化が起き、ガスがきれいに流れなくなってしまうことがある。

空気の吸い込みが悪くなったり、排気が管に溜まると、不完全燃焼や、排気が逆流することさえある。

>>>

こうした「排気干渉」は、出来るだけなくさなければならない。

今までにもいろいろな工夫はされてきたが、フェラーリに新しく装着された排気バルブが、この排気干渉を防ぐために大きく貢献したのである。

エンジンの回転数によって、取り入れる空気の量や圧力が違うということ。

また、出ていく排気も、それに応じて増えたり、減ったりするということ。

これらを自動的に調節することによって、空気やガスの流れが非常にスムーズになる。

そうすれば、大量のガソリンを効率よく爆発させることが出来、F1ならではの強力なパワーを全開することが出来るのである。

(この項終わり)

次回は「リヤディフューザー&アンヘドラルウイング」の予定。

【Menu 1.】

90年代の究極の兵器、

”アクティブ・サス”の秘密に迫る!

拙著「最新版 F1面白ゼミナール」/1992年4月 六興出版発行 より

(原文のまま) 以下同

その威力の凄さ故に、リヤ・ディフューザーと共に、レギュレーションで禁止となってしまったアクティブ・サスペンション。

先行したロータスに追いつくために各チームが懸命になって開発を競った、先端技術の核心に迫る。

1992年、”アクティブライド・サスペンション”と

呼ばれるシステムを採用し、強さを発揮したウイ

リアムズFW14B/ルノーRS V10。コーナー

でもまったくロールしていない。

photo:BMW Williams F1

>>>

アクティブ・サスという言葉は、90年代になって盛んに耳にするようになった。

いったいアクティブ・サスとは何だろう。

おぼろげに知っている人も、ここでもう一度確認してみよう。

92年シーズンは、まずウイリアムズに注目したい。

冬季テストから、アクティブ・サス(ウイリアムズではリアクティブ・サスと言っている)一本に絞り込み、グランプリ開幕戦から投入している。

アクティブ・サスが実戦で使用されたのは、実はもっと前のことで、中嶋悟選手がでビューした1987年、ロータス99Tに搭載されたのが最初だ。

だから中嶋選手は、すでにアクティブ・サスを経験している。

セナも2勝をマークした。

しかし(ロータスは)、1シーズン限りで、アクティブ・サスの使用を断念している。

翌88年、ウイリアムズもFW11Bでトライしたが、同様にこの年で、F1戦線からアクティブ・サスを引き上げた。

その主な理由は、開発に膨大な費用がかかること。新しいシステムに対する整備がままならないということ。

その他、マシンの重量増、ドライバーの慣れの問題などであった。

>>>

アクティブ(能動的な)・サスペンションというのは、従来のパッシブ(受動的)なものと比べてみると、その意味はかえって分かりやすいかもしれない。

パッシブなサスペンションは、路面の凹凸やタイヤからの力を、スプリングとダンパーによって柔らげている。

つまり、外部からの刺激を感知してから、これを制御するという受け身な状態である。

これとは逆に、あらかじめサスペンション部に細工をして、積極的(アクティブ)に、路面へ合わせていこうとするものがアクティブ・サスなのである。

簡単に構造を説明すると、通常使われているスプリングやショックアブソーバー部分が、アクティブ・サスのそれは、オイルのはいったシリンダーとなっていて、衝撃をその油圧で受け止めるというもの。

その調節は、すべてコンピューターに任せてしまおうというものだ。

サスペンションは、タイヤとシャシーをつなぐ部分にあるから、路面からの衝撃、上下動やタイヤの磨耗からくる歪んだ力を、油圧シリンダーで受け止め、これをシャシーに伝わる前に吸収するのが役めである。

これらを自動的に調節すれば、走っているあいだ中、シャシーとボディを安定させておくことができるのである。

ドライバーにとって、外部の力に左右されない、安定したドライビングというのは理想の形だ。

負担のかかり方が大きく違うのだ。

>>>

昔のクルマは、サスペンション(いわゆる足まわり)がリジッド(固定式)で、グランプリ・マシンでも前輪がリーフ、後輪がリーフ〜4リンクの固定式であった。

これだと例えば、右前輪に衝撃があると左前輪にもひずみがきて、全体的な安定度は、今よりずっと劣るものだった。

現在は、F1も一般車も前輪独立システムである。

アクティブ・サスは、80年代初頭にロータスが最初に開発したもので、正式には「油圧式電子制御サスペンション・コントロール・システム」という。

このアイデアは、ロータスのある設計者が、イギリス空軍の研究所を訪ねた時、飛行機操縦用のシミュレーション装置を見て得たのだといわれている。

シミュレーションは、操縦の模擬訓練に使われ、画面の動きに合わせてハンドルなどの操作が出来るようになっている。

シミュレーションでは、実際の操縦とは逆に、画面に映る、周りの景色が動いていき、操縦者は常に一定の姿勢を保っている。

ドライバーを固定させておくというひらめきを、これを見て受けたのである。

それがアクティブ・サスによって可能であるのなら、いかなるコース、路面とタイヤからのいかなる衝撃にもかかわらず、シャシーの高さや傾きを一定にコントロールすることができるはずだ。

ドライバーへの負担が軽減されるというメリットもさることながら、実は、このことが非常に大きな意味を持っている。

ウイリアムズFW14Bに装備されたアクティブ・サス。左フロント部、右リヤ部。

>>>

マシンの安定性、特にコーナリングでの安定性は、走行中のマシン全体を包み込む空気の動きと密接な関係がある。

空気とマシン・デザインの話は稿を改めるが、空気を考慮することなしに、デザインされることはない。

一番良しとされる高さの範囲は非常に狭い。

91年のマクラーレンでは、走り出した時と中盤と終盤に、それぞれ車高を変えることも行なった。

ライドハイト・システムといって、ボタンひとつでダンパーの圧を変え、車高を3段階に変化させるのだ。

車高がある一定の値に留まっていると大変都合がいい。

もうひとつ別の例を挙げると、効果的なダウンフォースを得るために、アンダーパネル(底面)の後方にリヤ・ディフューザーを取り付けた(別項)。

これは、空気の流れを利用しているのだが、走行中のマシンまわりの空気の流れは常に不規則。

特にコーナーでは、クルマの底面部に複雑な空気の動きがあり、これではせっかくのリヤ・ディフューザーも、その効力を使い切れないことになってしまう。

この時、フラットボトムから路面までの間隔がいつも一定であれば、空気の流れがスムーズになる。

路面からの不要な力をサスペンションできれいに処理して、マシンをいつでも水平に保つことがベストなのである。

それが可能なら、サーキット1周当たり約コンマ5秒の差が出るという。

コンマ5秒ということは、60周のレースなら30秒、80周なら40秒という大きな差だ。

アクティブ・サスが計算通りに作動するならば、これほど凄いシステムはない。

タイヤへの負担が激減するというメリットもある。

そして、マシンのセッティングとして非常にデリケートな部分であった車高の設定や、コーナリングでの空気制御を自動的にコントロールしてくれるのだから、アクティブ・サスの将来性は大きい。

>>>

前述のように、ウイリアムズは、それ以前にもアクティブ・サスを採用したことがあり、91年から92年にかけてのウインター・シーズンのテストで精力的に試験を繰り返して、早々と92年の初戦投入にこぎつけたのだ。

ウイリアムズが新時代トレンドの先鞭をつけることは明らかである。

もちろん、87年にアクティブ・サスの初陣を飾ったチーム・ロータスも、ロータス107で92年5月頃には実戦に投入開始の模様。

この2チームが、アクティブ・サスに関しては今のところ有利な状況だが、マクラーレン、ベネトン、フェラーリ、リジエと、続々と開発に乗り出しているので、今後の争いはいっそう激しくなるだろう。

>>>

しかし、一口に開発と言っても、その裏事情は複雑だ。

まず第一に莫大な費用がかかる。

新しいシステムであるだけに、メンテナンスやシステムそのものの信頼性は、まだ完全に確立されていない。

アクティブ・サスそのものにも課題が残されている。

ウイリアムズでは、従来のアクティブ・サスに使っていたスプリングを完全になくして、シリンダーとオイルのみで作動するものを92年用に開発している。

ロータスのアクティブ・サスには、元々スプリングはついていないのだが、重いスプリングがあるのとないのとでは、大きな違いである。

アクティブ・サスだけではないのだが、新しいものを作り出すのは容易なことではない。

時間もかかれば費用もかかり、繰り返しのテストで手間もかかる。

また二番煎じで開発に挑むチームは、特許権に関する措置も行なわなくてはならない。

それでもアクティブ・サスを巡って激しく争われるのは、うまくいけば最終的にレースを制することが可能だという大きな理由があるからである。

(この項終わり)

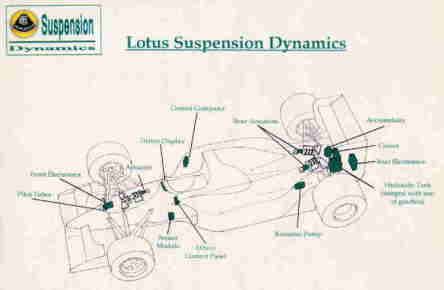

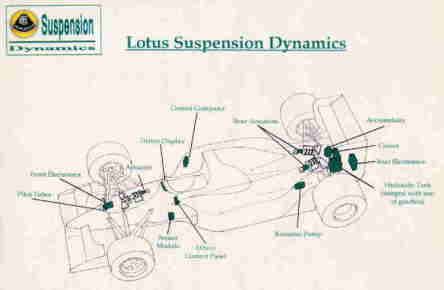

参考:”ロータス・サスペンション・ダイナミックス”。

コマツの記者発表時の配付資料より。

*次回は、”不等長エアファンネル&排気バルブ・システム”を予定しています*

空気の流れを巧みに利用した

空気の流れを巧みに利用した 90年代の先端兵器、

90年代の先端兵器、 >>>

>>>